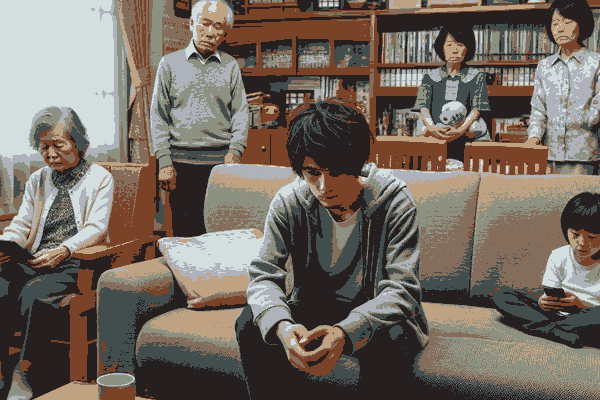

「もしかして、自分は実家暮らしだから精神的に幼いのかな…」そんな風に感じて、ちょっぴり自信をなくしていませんか?周りの目が気になったり、将来に不安を感じたりすることもあるかもしれません。

この記事では、なぜ実家暮らしと精神的な幼さが結びつけて語られやすいのか、その原因や特徴を紐解きながら、精神年齢を高めて、内面から輝くためのヒントをお届けします。自分を変えたい、もっと大人になりたいと願うあなたの、最初の一歩を応援します。

- 実家暮らしで精神的に幼いと言われるのはなぜ?特徴と精神年齢・顔つきの関係

- 実家暮らしで精神的に幼い状態から抜け出し、精神年齢を高め顔つきも変える方法

実家暮らしで精神的に幼いと言われるのはなぜ?特徴と精神年齢・顔つきの関係

実家暮らしであることと、精神的に幼いと見なされることの間には、どのような関連があるのでしょうか。多くの人が抱えるこの疑問について、さまざまな角度から掘り下げていきます。世間一般でなぜそう言われるのか、具体的な特徴、そして精神年齢が顔つきに与えるかもしれない影響まで、詳しく見ていきましょう。

実家暮らしが「精神的に幼い」と見られる一般的な原因

実家暮らしの人が「精神的に幼い」と見られてしまう背景には、いくつかの一般的な原因が考えられます。必ずしも全ての人が当てはまるわけではありませんが、社会通念として持たれやすいイメージがあるのも事実です。

生活面での自立経験の不足

実家で暮らしていると、家賃や光熱費といった生活に必須の経費を自分で管理する機会が少なかったり、食事の準備や掃除、洗濯といった家事を親に頼りがちになったりすることがあります。これらの経験は、生活力や計画性を養い、責任感を育む上で重要な要素です。生活面での自立経験が不足していると見なされると、それが精神的な未熟さと結びつけて考えられることがあります。

経済的な甘えの可能性

実家暮らしの場合、生活費の負担が軽減されるため、経済的な余裕が生まれやすい環境にあります。これは大きなメリットである一方、自分で生計を立てる厳しさやお金の価値を実感する機会が減る可能性も指摘されます。結果として、金銭感覚が磨かれなかったり、将来への備えに対する意識が希薄になったりすると、経済的な甘えがあると捉えられ、精神的な幼さの表れと見なされることがあります。

親への依存と意思決定の機会減少

物理的に親が近くにいる環境は、安心感がある反面、何か問題が起きたときや重要な決断をする際に、無意識のうちに親の意見に頼ったり、最終的な判断を委ねてしまったりする傾向が出やすくなることがあります。自分で考えて行動し、その結果に責任を持つという経験が少なくなると、主体性や問題解決能力の育成が遅れ、それが精神的な依存心や幼さとして映ることがあります。

社会的なプレッシャーとステレオタイプ

年齢を重ねても実家で暮らしていることに対して、社会全体が一定のステレオタイプを持っている場合もあります。「ある程度の年齢になったら親元を離れて自立するのが当然」といった風潮があると、その基準から外れる人に対して、理由を問わず「何か問題があるのではないか」「精神的に自立できていないのではないか」といった見方をしてしまうことがあります。これは必ずしも正しい評価ではありませんが、社会的なプレッシャーとして感じる人もいるでしょう。

これらの原因は、あくまで一般的に言われることであり、実家暮らしの人がすべて精神的に幼いというわけでは決してありません。しかし、こうした見方をされる可能性があることを理解しておくことは、自分自身を客観的に見つめ直すきっかけになるかもしれません。

「精神的に幼い」と言われる人の行動・思考パターンとは?

「精神的に幼い」という言葉は、時に曖昧に使われがちですが、具体的にはどのような行動や考え方に見られるのでしょうか。ここでは、一般的に精神的な未熟さと関連づけられるいくつかのパターンを見ていきましょう。これらを理解することで、自分自身の言動を振り返るヒントになるかもしれません。

感情のコントロールが苦手

精神的に幼いと見られる人は、自分の感情をうまくコントロールできない傾向があります。

- 些細なことで怒り出す・不機嫌になる: 思い通りにならないことがあると、すぐに怒りの感情を爆発させたり、不機嫌な態度を露わにしたりします。状況や相手の立場を考慮せず、自分の感情を優先してしまうのです。

- 感情の起伏が激しい: 喜怒哀楽の表現が極端で、周囲がついていけないほど感情がコロコロ変わることがあります。気分にムラがあり、安定したコミュニケーションが取りにくい印象を与えます。

- 我慢ができない: 自分の欲求や衝動を抑えることが難しく、後先を考えずに行動してしまうことがあります。長期的な視点よりも、目先の快楽や楽な方を選びがちです。

他責思考・責任転嫁の傾向

問題や失敗が起きた際に、その原因を自分以外に求めるのが他責思考です。

- 「自分は悪くない」が口癖: 何かうまくいかないことがあると、「〇〇のせいだ」「環境が悪かった」などと言い訳をし、自分の非を認めようとしません。

- 他人や環境のせいにする: 自分の行動や選択の結果を受け止めず、責任を他人や状況に押し付けてしまいます。これにより、反省や学びの機会を失い、成長が妨げられることがあります。

- 被害者意識が強い: 自分は常に不当な扱いを受けている、損をしていると感じやすく、周囲への不満を募らせる傾向があります。

自己中心的な言動が目立つ

自分の都合や欲求を優先し、他人の気持ちや状況をあまり考えない行動も、精神的な幼さの表れと見なされやすいです。

- わがまま・自分勝手: 自分の思い通りにならないと気が済まず、周囲に迷惑をかけることも厭わないことがあります。協調性に欠け、集団行動が苦手な場合もあります。

- 他者への配慮不足: 相手の立場や感情を想像する力が弱く、無神経な発言や行動をとってしまうことがあります。悪気はなくても、結果的に相手を傷つけてしまうことがあります。

- 共感性の欠如: 他人の喜びや悲しみに寄り添うことが苦手で、表面的な反応しか示せないことがあります。人間関係において深い信頼を築きにくい要因となります。

将来への見通しが甘い・計画性がない

精神的に成熟している人は、ある程度先のことを考えて行動計画を立てますが、幼さが残る場合はその場の思いつきや気分で行動しがちです。

- 行き当たりばったりな行動: 明確な目標や計画を持たず、その時々の気分や状況に流されて行動することが多いです。

- 現実逃避の傾向: 将来の不安や困難な課題から目を背け、楽な方へと逃げようとする傾向があります。問題解決に向けて努力するよりも、問題を先送りにしがちです。

- 長期的な視点の欠如: 目先の利益や楽しさを優先し、長期的な視点で物事を考えることが苦手です。その結果、将来的に不利益を被ることもあります。

これらの行動や思考パターンは、誰にでも多少なりとも見られることですが、その頻度や程度が著しい場合に、「精神的に幼い」という印象を与えやすくなります。

実家暮らしの男女別:「幼い」と思われる特徴と「顔つき」の印象

実家で暮らしている人が「幼い」と見られる場合、その特徴は性別によって少し異なる傾向があるかもしれません。また、内面的な幼さが「顔つき」に現れるという意見も耳にすることがあります。ここでは、男女それぞれの特徴と、顔つきに関する一般的なイメージについて考えてみましょう。

実家暮らしの男性が「幼い」と思われる特徴

実家暮らしの男性に対して「幼い」という印象が持たれる場合、以下のような点が指摘されることがあります。

- 決断力の不足: 親に頼る習慣からか、重要な決断を自分一人で下すのが苦手で、いつまでも結論を出せない、あるいは他人に判断を委ねてしまう傾向が見られることがあります。

- 金銭感覚の甘さ: 生活費の負担が少ないため、お金のありがたみを感じにくく、計画性のない使い方をしたり、趣味に浪費しすぎたりする姿が「幼い」と映ることがあります。特に「実家から出たことがない男性」は、生活を自分で回す厳しさを知らないのでは、と見られがちです。

- 家事能力の低さ: 食事の準備や掃除、洗濯などを母親に任せきりにしている場合、生活力が低いと見なされ、自立していない印象を与えます。

- マザコン的な傾向: 母親への依存度が高く、何でも母親の意見を優先したり、母親に甘えたりする姿は、精神的な幼さと結びつけて考えられやすいです。

- 自己管理能力の欠如: 健康管理や時間管理など、自分自身を律する力が弱いと、「大人としての責任感に欠ける」と見なされることがあります。

実家暮らしの女性が「幼い」と思われる特徴

一方、実家暮らしの女性が「幼い」と見られる際には、以下のような特徴が挙げられることがあります。

- 世間知らずな一面: 親に守られた環境で育ち、社会の厳しさや複雑さをあまり知らないまま過ごしてきた結果、現実離れした言動や甘い考え方をしてしまうことがあります。

- 過度な甘えん坊気質: 精神的に親から自立できておらず、いつまでも子供のように親に頼ったり、わがままを言ったりする姿が「幼い」と見られることがあります。「実家暮らしの女性は幼い」というステレオタイプも存在します。

- 生活力の低さ: 男性同様、家事全般を親に依存している場合、生活力が低いと見なされます。特に、料理や家計管理など、将来的な家庭生活を想起させるスキルが低いと、その印象は強まるかもしれません。

- お嬢様気質・打たれ弱さ: 何不自由なく育ったお嬢様のような雰囲気があり、少しの困難やストレスですぐに落ち込んだり、投げ出したりする打たれ弱さが見られると、「精神的に未熟だ」と感じられることがあります。

- 他者への依存心: 自分で問題を解決しようとせず、すぐに他人に助けを求めたり、誰かが何とかしてくれるだろうという他力本願な姿勢が見られると、自立心がないと判断されがちです。

「幼い」印象と「顔つき」の関連性

内面的な幼さが「顔つき」に現れるという考え方もあります。これは科学的な根拠が明確にあるわけではありませんが、一般的に以下のような印象が語られることがあります。

- 頼りなげな表情: 自信のなさや不安感が表情に表れ、どこか頼りない、幼い印象を与えることがあります。

- 甘えが見える表情: 特に口元や目元に、無意識の甘えや依存心のようなものがにじみ出ていると感じられることがあります。

- 苦労を知らないような顔つき: 生活の苦労や責任をあまり負ってこなかった結果、どこか世間慣れしていない、無邪気すぎる、あるいは緊張感のない顔つきに見えるという意見です。

- 年齢不相応な幼さ: 実年齢よりも幼く見える顔立ちや表情が、精神的な未熟さと結びつけて解釈されることもあります。

ただし、これらはあくまで主観的な印象であり、顔つきだけでその人の精神年齢を判断することはできません。内面が変化することで、自信に満ちた表情になったり、落ち着いた雰囲気をまとうようになったりすることは十分にあり得ます。

精神年齢は顔つきに影響する?実家暮らしと外見の関係性

「精神年齢が顔つきに影響する」という話は、しばしば耳にするテーマです。特に実家暮らしという環境が、その人の外見や雰囲気に何らかの形で関わっているのではないか、と考える人もいるかもしれません。ここでは、精神的な成熟度と外見の関連性について、一般的に言われることを整理してみましょう。

内面の状態が表情として表れる可能性

私たちの表情は、感情や思考と密接に結びついています。

- 自信や不安: 自分に自信を持っている人は、表情も明るく、堂々として見える傾向があります。逆に、不安や劣等感を抱えていると、どこか頼りない、おどおどした表情になりやすいと言われます。精神的な自立が進むと、自信が生まれ、それが顔つきにも良い影響を与える可能性があります。

- ストレスや充実感: 日常的にストレスを多く感じていると、眉間にしわが寄ったり、険しい表情になったりすることがあります。一方で、充実した生活を送っている人は、穏やかで柔和な表情をしていることが多いでしょう。実家暮らしでストレスが少ない環境にいれば、穏やかな顔つきになるかもしれませんが、逆に変化の少ない環境に甘んじていると、覇気のない表情に見える可能性も否定できません。

- 思考の深さや経験: 様々な経験を積み、物事を深く考える習慣がある人は、目つきに知性や落ち着きが感じられることがあります。精神年齢が高いと言われる人は、そうした内面の成熟が外見にもにじみ出ることがあるかもしれません。

生活習慣と外見への影響

実家暮らしという生活環境は、生活習慣を通じて間接的に外見に影響を与えることがあります。

- 食生活: 親が栄養バランスの取れた食事を用意してくれる環境であれば、健康的な肌や体型を維持しやすいかもしれません。しかし、逆に親に甘えて好きなものばかり食べていたり、不規則な食生活を送っていたりすれば、肌荒れや体重増加につながることもあります。

- 睡眠時間: 規則正しい生活を送りやすい実家暮らしは、質の高い睡眠を確保しやすく、それが肌の調子や顔色に良い影響を与える可能性があります。

- 身だしなみへの意識: 親の目があると、ある程度身だしなみに気を使うかもしれません。しかし、一方で「誰かに見られるわけではないから」と油断してしまい、外見に無頓着になる人もいるかもしれません。

「実家暮らしだから幼い顔つき」は単純な結びつけ

「実家暮らしだと顔つきが幼くなる」あるいは「精神年齢が低いと顔つきに表れる」というのは、非常に単純化された見方であり、科学的な根拠があるわけではありません。顔つきは、遺伝的な要素、骨格、日々のケア、そしてその人の持つ個性など、多くの要因によって形成されます。

しかし、内面的な変化が表情や雰囲気に影響を与えることは十分に考えられます。例えば、精神的に自立し、様々な経験を通じて自信を深めた人は、以前よりも引き締まった表情になったり、目つきに力が宿ったりすることはあり得るでしょう。それは「実家暮らしをやめたから」という直接的な因果関係ではなく、あくまで「精神的な成長の結果」として現れるものです。

重要なのは、実家暮らしかどうかという点よりも、その人がどのような意識で日々を送り、精神的に成長しようと努めているかです。内面が磨かれれば、それが自然と外見にも良い影響として表れてくる可能性は十分にあります。

アラサーや30代で「実家暮らしはヤバい」と言われるのはなぜ?

「アラサー(20代後半から30代前半)にもなって実家暮らしなんて、ちょっとヤバいんじゃない?」――こんな言葉を耳にしたり、あるいは自分自身がそう感じて焦ったりした経験はありませんか?なぜ特定の年齢になると、実家暮らしに対する風当たりが強くなるのでしょうか。その背景にある社会的な見方や、当事者が抱えやすい心理について考えてみましょう。

社会的な自立への期待感の高まり

一般的に、学校を卒業し社会人として数年が経過するアラサーや30代という年代は、経済的にも精神的にも自立していることが期待される時期と見なされがちです。

- 一人前の大人としての認識: この年代になると、多くの人が仕事である程度のキャリアを築き、経済的な基盤も安定してきます。そのため、「そろそろ親元を離れて自分の力で生活を営むべき」という社会的な圧力を感じやすくなります。

- 結婚や家庭を持つことへの意識: 周囲で結婚したり、家庭を持ったりする人が増えてくる時期でもあります。自立した生活を送っていることが、パートナーシップを築く上での前提条件のように考えられることもあり、実家暮らしがその点で不利に働くのではないかという懸念が生じます。

経済的・精神的な自立への疑問符

アラサーや30代で実家暮らしを続けていると、周囲から以下のような疑問を持たれやすくなります。

- 経済的な依存: 「生活費を親に頼っているのではないか」「自分で生計を立てる能力がないのではないか」といった、経済的な自立度に対する疑念です。たとえ実際には仕送りをするなどして家計に貢献していたとしても、外からはそのように見られないことがあります。

- 精神的な未熟さ: 「親に甘えているのではないか」「精神的に親離れできていないのではないか」といった、精神的な成熟度に対する懸念です。生活全般を親に頼っていると、主体性や責任感が育ちにくいというイメージを持たれることもあります。特に「社会人なのに実家暮らしはヤバい」という言葉には、このような精神的な未熟さへの指摘が含まれていることが多いです。

将来への不安感と自己肯定感の低下

当事者自身も、この年齢で実家暮らしであることに対して、漠然とした不安や焦りを感じやすくなります。

- 同世代との比較: 友人や同僚が一人暮らしをしたり、結婚して家庭を築いたりする中で、自分だけが実家暮らしであることに劣等感や焦りを感じ、「このままでいいのだろうか」と悩むことがあります。

- 将来設計への影響: 「いつまでも親に頼っていては、自分の将来設計が立てられないのではないか」「親がいなくなったらどうするのだろう」といった、将来への具体的な不安が頭をよぎることもあります。

- 自己肯定感の低下: 周囲からの否定的な視線や、自分自身の焦りから、「自分はダメな人間なのではないか」と自己肯定感が低下してしまうこともあります。

ただし、「ヤバい」と一括りにするのは短絡的

一方で、アラサーや30代で実家暮らしであることの背景には、様々な事情があることも理解しておく必要があります。

- 経済的な理由: 非正規雇用で収入が不安定だったり、奨学金の返済があったり、あるいは将来のために貯蓄を優先していたりするなど、経済的な合理性から実家暮らしを選択しているケースもあります。

- 家族の事情: 親の介護が必要であったり、家業を手伝っていたりするなど、家族のために実家を離れられない状況の人もいます。

- 個人の価値観: 無理に一人暮らしをするよりも、家族との時間を大切にしたい、あるいは経済的に余裕のある生活をしたいという価値観から、実家暮らしを選んでいる人もいるでしょう。

「アラサー実家暮らしはヤバい」という言葉は、ある一面的な見方であり、個々の事情を無視したものです。しかし、そうした社会的なプレッシャーが存在することも事実であり、もし現状に悩んでいるのであれば、なぜそう言われるのかを理解した上で、自分自身の生き方を見つめ直すきっかけにすることは有益かもしれません。

実家暮らしの女性がイライラしやすい心理と精神的な幼さ

「実家暮らしの女性は、なんだかイライラしていることが多い気がする…」もしあなたがそう感じたことがあるなら、そこにはいくつかの心理的な要因が隠れているかもしれません。また、そのイライラが精神的な幼さと結びつけて考えられることもあります。ここでは、実家暮らしの女性が抱えやすいストレスや、それがどのように精神的な側面と関連するのかを見ていきましょう。

親との関係性からくるストレス

実家暮らしの女性にとって、親との関係は安心感の源であると同時に、ストレスの原因にもなり得ます。

- 過干渉や期待へのプレッシャー: 特に母親との関係で、生活態度や交友関係、将来のこと(結婚など)について細かく口を出されたり、過度な期待を寄せられたりすると、息苦しさを感じてイライラが募ることがあります。「実家暮らしの女は何が悪いのか」と反発したくなる気持ちも、こうしたプレッシャーから生まれることがあります。

- 価値観の衝突: 親世代と自分たちの世代とでは、仕事観や結婚観、ライフスタイルに対する考え方が異なることが多く、日常的な会話の中で価値観の衝突が起きやすいです。理解してもらえないもどかしさや、自分の意見を押し付けられるような感覚がストレスになります。

- 甘えと自立の葛藤: 親に甘えたい気持ちと、自立したいという気持ちの間で揺れ動くこともあります。親に頼ってしまう自分への不甲斐なさや、いつまでも子供扱いされることへの反発が、内面的なイライラとして現れることがあります。

周囲の目や社会的なプレッシャー

年齢を重ねた実家暮らしの女性は、周囲からの目や社会的なプレッシャーを感じやすい傾向があります。

- 「まだ実家なの?」という無言の圧力: 友人や同僚が結婚したり、一人暮らしを始めたりする中で、自分だけが実家暮らしであることに引け目を感じたり、周囲から「なぜ?」という目で見られているように感じたりすることがあります。

- 結婚への焦り: 特に結婚適齢期とされる年代の女性にとって、実家暮らしが結婚の障害になるのではないか、あるいは「自立していないから結婚できないのでは」と見られることへの不安や焦りが、イライラの原因となることがあります。

- 「幼い」というレッテルへの反発: 「実家暮らしの女性は幼い」といったステレオタイプで見られることへの不快感や反発心も、ストレスの一因です。自分のアイデンティティが正当に評価されていないと感じると、イライラしやすくなります。

精神的な幼さとの関連性

これらのイライラが、精神的な幼さと結びつけて解釈されるのはなぜでしょうか。

- 感情コントロールの未熟さ: ストレスや不満を抱えたときに、それを適切に処理したり、建設的な方法で解消したりするのではなく、イライラという形で表に出してしまうのは、感情のコントロールがまだ十分に成熟していないと見なされることがあります。

- 他責傾向: 問題の原因を親や周囲の環境のせいにし、自分自身が変わろうとする努力を怠っていると、「精神的に自立できていない」と判断されることがあります。

- 依存心: 親に生活面や精神面で依存している状態から抜け出せず、その不満がイライラとして現れている場合、精神的な幼さが背景にあると考えられることがあります。

もちろん、実家暮らしの女性が皆イライラしやすいわけでも、精神的に幼いわけでもありません。しかし、もしあなたが実家暮らしでイライラを感じやすいのであれば、その原因がどこにあるのか、そしてそれが自分の精神的な成長とどう関わっているのかを一度深く考えてみることは、より穏やかで充実した日々を送るためのヒントになるかもしれません。

社会人なのに実家暮らし…周囲から「幼い」と見られるデメリット

社会人になっても実家で暮らすという選択は、経済的なメリットや家族との良好な関係など、多くの利点がある一方で、周囲から「精神的に幼い」と見られてしまうことによるデメリットも存在します。ここでは、具体的にどのような場面で、どのような不利益を被る可能性があるのかを見ていきましょう。

職場での評価への影響

職場は能力や成果で評価されるべき場所ですが、プライベートな生活スタイルが間接的に影響を与えることも皆無ではありません。

- 責任感や主体性の欠如と見なされる: 実家暮らしで生活面を親に頼っているイメージから、「仕事においても受け身なのではないか」「困難な状況で主体的に動けないのではないか」といった先入観を持たれる可能性があります。重要なプロジェクトのリーダーや、責任あるポジションへの抜擢に影響が出ることがあるかもしれません。

- ストレス耐性が低いと思われる: 「実家という守られた環境にいるため、厳しい状況への耐性が低いのではないか」と見なされることがあります。プレッシャーのかかる業務を任せるのをためらわれたり、精神的なタフさが求められる場面で過小評価されたりする可能性があります。

- 社会経験の乏しさを懸念される: 一人暮らしで経験するような、生活上のトラブル解決や人間関係の構築といった経験が少ないと見なされ、「世間知らずなのではないか」「多様な価値観への理解が乏しいのではないか」と懸念されることがあります。

恋愛・結婚におけるハンデキャップ

恋愛や結婚を考える上で、実家暮らしがマイナスに働くこともあります。

- 自立していない相手という印象: パートナーに対して経済的・精神的な自立を求める人は少なくありません。実家暮らしであることで、「生活力がなさそう」「親離れできていなさそう」といった印象を与え、恋愛対象として見てもらえなかったり、結婚相手として不安視されたりすることがあります。

- 親の介入への懸念: 交際相手や結婚相手の親との関係は重要な要素です。実家暮らしの場合、「何かと親が口を出してくるのではないか」「結婚後も親への依存が続くのではないか」といった不安を相手に抱かせる可能性があります。

- 生活力の低さを不安視される: 家事能力や金銭管理能力など、共同生活を送る上で必要なスキルが十分に備わっていないのではないかと見なされ、将来の生活に対する不安要素となることがあります。

人間関係における誤解

友人関係やその他の人間関係においても、実家暮らしが思わぬ誤解を生むことがあります。

- 「甘えている」「楽をしている」という妬み: 経済的な負担が少ない実家暮らしに対して、「親に甘えて楽をしている」といったネガティブな感情を抱く人もいます。本人の努力や事情とは関係なく、一方的なイメージで判断されてしまうことがあります。

- 話題のズレや価値観の不一致: 一人暮らしの友人が話す家賃や光熱費、自炊の苦労といった話題についていけなかったり、金銭感覚が合わなかったりすることで、徐々に疎外感を感じたり、関係が希薄になったりすることがあります。

- 「子供っぽい」というレッテル: 何気ない言動や考え方が、「実家暮らしだから子供っぽいんだな」と短絡的に結びつけられ、対等な大人として見てもらえないことがあります。

これらのデメリットは、必ずしも全ての人に当てはまるわけではありませんし、実家暮らしであること自体が悪いわけではありません。しかし、周囲から「精神的に幼い」と見られることで、こうした不利益が生じる可能性があることは認識しておくべきでしょう。もし現状に不満を感じているなら、こうした視点も踏まえて、今後のライフスタイルを考えてみるのも一つの方法です。

実家暮らしで精神的に幼い状態から抜け出し、精神年齢を高め顔つきも変える方法

「実家暮らしで精神的に幼いと思われているかもしれない…」そんな悩みから一歩踏み出し、内面から輝く自分へと変わるための具体的な方法を探っていきましょう。精神年齢を高めることは、自信に繋がり、ひいては顔つきや雰囲気にも良い影響を与える可能性があります。ここでは、そのための具体的なステップや考え方をご紹介します。

精神的な幼さを克服!「大人になるには」まず何から始めるべきか

精神的な幼さを克服し、「大人になる」というのは、一朝一夕に達成できるものではありません。しかし、意識して行動を変えることで、着実に成長していくことができます。まず何から始めれば良いのか、その第一歩を見ていきましょう。

自分自身の現状を客観的に見つめる

変化の始まりは、現状認識からです。

- 「幼い」と言われる原因を分析する: 周囲から指摘されたことや、自分で「ここが幼いかも」と感じる部分を具体的に書き出してみましょう。感情的にならず、事実として何がそう思わせるのかを冷静に分析します。

- 得意なこと・苦手なことを把握する: 自分の強みと弱みを理解することは、自己成長の土台となります。何が得意で、何が苦手なのか、どのような状況で精神的に不安定になりやすいのかなどを客観的に把握しましょう。

- 理想の「大人像」を具体的にする: 漠然と「大人になりたい」と思うだけでなく、自分にとってどのような状態が「精神的に成熟した大人」なのかを具体的にイメージします。尊敬する人や、目標とする人物像を参考にしても良いでしょう。

小さなことから「自己決定」の習慣をつける

精神的な自立の基本は、自分で考えて決めることです。

- 日々の些細な選択を意識する: 今日の夕食に何を食べるか、週末に何をするかといった小さなことから、他人の意見に流されず、自分の意思で決定する練習をしましょう。

- 情報収集と比較検討: 何かを決めるときは、複数の選択肢を検討し、それぞれのメリット・デメリットを比較した上で、自分にとって最善の選択をするように心がけます。

- 決定に責任を持つ: 自分で決めたことの結果は、たとえ失敗だったとしても、他人のせいにせず自分で引き受ける覚悟を持ちましょう。失敗から学ぶことが成長に繋がります。

経済的な自立への意識を高める

お金の管理は、自立した生活を送る上で不可欠です。

- 収入と支出を把握する: 毎月の収入と支出を正確に記録し、自分のお金が何に使われているのかを把握します。家計簿アプリなどを活用すると便利です。

- 予算を立てて生活する: 毎月の予算を設定し、その範囲内で生活する習慣を身につけましょう。衝動買いを控え、計画的なお金の使い方を意識します。

- 貯蓄目標を設定する: 将来のために、具体的な貯蓄目標額と期間を設定し、コツコツと貯めていく努力を始めましょう。少額からでも構いません。

新しい経験や挑戦を恐れない

コンフォートゾーン(安心できる領域)から一歩踏み出す勇気が、精神的な成長を促します。

- 少し背伸びした目標に挑戦する: 今の自分には少し難しいかもしれないけれど、努力すれば達成できそうな目標を設定し、挑戦してみましょう。

- 新しいコミュニティに参加する: 趣味のサークルやボランティア活動など、これまでとは異なる環境に身を置くことで、新しい価値観に触れ、視野を広げることができます。

- 一人で行動する時間を増やす: 一人で旅行に行ったり、一人で映画を見に行ったりするなど、一人で何かを計画し実行する経験は、自主性や問題解決能力を高めます。

これらのステップは、すぐに大きな変化をもたらすものではないかもしれません。しかし、日々の小さな積み重ねが、確実にあなたを精神的に成熟した大人へと導いてくれるはずです。

親の影響から自立し、精神年齢を上げるための具体的なステップ

実家暮らしの場合、良くも悪くも親の影響を受けやすい環境にあります。精神年齢を上げ、自立した個人として成長するためには、親との健全な距離感を築き、依存から脱却することが重要です。ここでは、そのための具体的なステップをご紹介します。

物理的な距離だけでなく「心理的な距離」を意識する

親から自立すると聞くと、すぐに一人暮らしを思い浮かべるかもしれませんが、物理的な距離だけでなく、心理的な距離感を適切に保つことが大切です。

- 親の意見は参考程度に: 親のアドバイスは経験に基づいた貴重なものであることが多いですが、最終的な決定権は自分にあるという意識を持ちましょう。親の意見を鵜呑みにせず、あくまで一つの参考として捉え、自分の頭で考える習慣をつけます。

- 過度な干渉には境界線を引く: 親が自分の生活や選択に過度に口出ししてくる場合は、丁寧にしかし明確に「ここからは自分の問題だから、自分で決めたい」と伝える勇気を持ちましょう。健全な境界線を引くことは、お互いの尊重に繋がります。

- 精神的な「へその緒」を切る意識: いつまでも子供のように親に頼り、親の保護下にあることを心地よいと感じているなら、その「精神的なへその緒」を断ち切る覚悟が必要です。「親が何とかしてくれる」という甘えを捨て、自分の足で立つ意識を持ちましょう。

自分のことは自分で決める・責任を持つ

日常生活の小さなことから、人生の大きな選択まで、自分で意思決定する機会を増やし、その結果に責任を持つ経験を積み重ねます。

- 家事や身の回りのことを自分で行う: 実家暮らしであっても、自分の部屋の掃除、洗濯、食事の準備(一部でも)など、できる範囲で自分のことは自分で行うようにしましょう。生活力を高めることは、自立への第一歩です。

- 金銭管理を徹底する: 親に頼らず、自分の収入で生活費を管理し、貯蓄計画を立てて実行します。必要であれば、家に生活費を入れるなどして、経済的な貢献も考えましょう。

- 問題解決能力を養う: 何か問題が起きたときに、すぐに親に助けを求めるのではなく、まずは自分で解決策を考え、行動してみる習慣をつけます。失敗を恐れず、試行錯誤する中で問題解決能力は磨かれます。

親とは「対等な大人同士」としての関係を目指す

親離れ・子離れは、子供だけでなく親にとっても必要なプロセスです。良好な親子関係を維持しつつ、精神的な自立を果たすためには、親と対等な大人同士としてのコミュニケーションを心がけることが大切です。

- 感謝の気持ちを伝える: これまで育ててくれたことへの感謝の気持ちは忘れずに伝えましょう。その上で、これからは一人の大人として自立していく意思を示すことが重要です。

- 自分の考えや将来の計画を話す: 親に心配をかけたくないという気持ちから、自分のことを話さない人もいますが、自分の考えや将来の計画について、誠実に話し合うことで、親も子供の成長を理解し、応援してくれるようになることがあります。

- 親の人生も尊重する: 親にも親自身の人生があります。子供が自立することで、親も自分の時間や趣味を楽しめるようになるかもしれません。親の価値観や生き方を尊重し、過度な期待や依存をしないようにしましょう。

これらのステップは、親との関係を断ち切るということではありません。むしろ、より健全で成熟した親子関係を築くためのプロセスです。時間はかかるかもしれませんが、焦らず少しずつ取り組んでいくことが大切です。

顔つきにも変化が?精神的な成長がもたらす内面と外見の好影響

精神的な成長は、私たちの内面に大きな変化をもたらしますが、それは時に顔つきや雰囲気といった外見にも良い影響を与えることがあります。「最近、なんだか表情が明るくなったね」「前よりもしっかりした顔つきになった」そんな風に言われるようになったら、それは内面の成熟が表れているサインかもしれません。

自信が表情に表れる

精神的な成長の過程で得られる最も大きなものの一つが「自信」です。

- 堂々とした振る舞い: 自分で物事を決め、責任を持って行動できるようになると、自然と自分自身に対する信頼感が生まれます。この自信は、背筋が伸びた姿勢や、ハキハキとした話し方、そして相手の目をしっかりと見て話せる堂々とした態度に繋がります。

- 穏やかで余裕のある表情: 小さなことに一喜一憂しなくなり、感情のコントロールが上手になると、表情にも落ち着きと余裕が生まれます。以前は不安や焦りが見え隠れしていた顔つきが、穏やかで柔和な印象に変わることがあります。

- 目力が増す: 目標を持ち、それに向かって努力する中で培われる意志の強さや、物事の本質を見抜く洞察力は、目力となって表れることがあります。生き生きとした輝きのある目は、その人の内面の充実ぶりを物語ります。

内面の充実感が醸し出す雰囲気

精神的に成熟すると、自己理解が深まり、他人に対しても寛容になれます。こうした内面の充実感は、その人全体の雰囲気を変えることがあります。

- ポジティブなオーラ: 物事を前向きに捉えられるようになると、その人の周りには明るくポジティブなオーラが漂うようになります。自然と人が集まってきたり、話しかけやすい雰囲気になったりすることがあります。

- 包容力や安心感: 他人の価値観を尊重し、共感する力が高まると、相手に安心感を与える存在になります。落ち着いた佇まいや、温かみのある雰囲気は、精神的な成熟の証と言えるでしょう。

- 洗練された印象: 精神的な成長は、自己管理能力の向上にも繋がります。身だしなみや言葉遣いにも気を配るようになり、以前よりも洗練された、大人っぽい印象を与えることがあります。

ストレス軽減による肌や健康への好影響も

精神的な安定は、身体的な健康にも良い影響を与えることがあります。

- ストレスによる肌荒れの改善: 精神的なストレスは、肌荒れやニキビの原因となることがあります。内面が安定し、ストレスを上手にコントロールできるようになると、肌の調子が良くなることも期待できます。

- 質の高い睡眠: 不安や悩みが減ることで、睡眠の質が向上し、それが顔色や全体的な健康状態の改善に繋がることがあります。

- 健康的な生活習慣の定着: 自分を大切にする意識が高まると、食事や運動など、健康的な生活習慣を心がけるようになり、それが外見にも良い変化をもたらすことがあります。

もちろん、顔つきの変化は一朝一夕に起こるものではありませんし、外見だけを気にしていても内面は変わりません。しかし、精神的な成長を目指して努力を続ける中で、ふと鏡を見たときに「あれ、なんだか良い顔になったかも」と感じる瞬間が訪れるかもしれません。それは、あなたが内面から輝き始めた証なのです。

自己肯定感を育み、「生きづらい」現状を改善するヒント

「自分なんてダメだ」「どうせ何をやってもうまくいかない」そんな風に自己肯定感が低い状態が続くと、生きづらさを感じやすくなります。特に、実家暮らしで精神的に幼いかもしれないと悩んでいる場合、この自己肯定感の低さがさらなる悪循環を生むこともあります。ここでは、自己肯定感を育み、生きづらさを和らげるためのヒントを探ります。

自分を否定せず、ありのままを受け入れる

自己肯定感の第一歩は、今の自分を否定せずに受け入れることです。

- 完璧主義を手放す: 「こうでなければならない」という完璧主義は、自分を追い詰め、自己否定に繋がりやすいです。完璧でなくても良い、できないことがあっても良い、と自分を許すことから始めましょう。

- 短所も長所の一部と捉える: 誰にでも短所はあります。しかし、それは見方を変えれば長所にもなり得ます。例えば、「頑固」は「意志が強い」、「心配性」は「慎重」と捉え直すことができます。自分の特性を多角的に見てみましょう。

- 過去の失敗にとらわれない: 過去の失敗を引きずって自分を責め続けても、何も良いことはありません。失敗は成長のための学びと捉え、未来に向けてどう活かすかを考えるようにしましょう。

小さな成功体験を積み重ねる

自己肯定感は、日々の小さな成功体験によって育まれます。

- 達成可能な目標を設定する: 最初から高すぎる目標を設定すると、挫折しやすくなります。まずは「毎日10分読書する」「週に一度は自炊する」など、少し頑張れば達成できる目標を立て、それをクリアしていく経験を積み重ねましょう。

- できたことを記録する: どんなに小さなことでも、自分ができたこと、頑張ったことを記録する習慣をつけましょう。日記や手帳に書き出すことで、自分の努力を可視化でき、達成感を味わいやすくなります。

- 自分を褒める: 目標を達成したり、何かを乗り越えたりしたときには、心から自分を褒めてあげましょう。「よく頑張ったね」「えらいぞ」と声をかけるだけでも、自己肯定感は高まります。

他人と比較するのをやめる

他人と自分を比較することは、自己肯定感を下げる大きな原因の一つです。

- 自分の「ものさし」を持つ: 他人の成功や幸せの基準と、自分のそれとは異なります。自分にとって何が大切で、何を目指しているのか、自分自身の価値基準を明確に持つことが重要です。

- SNSとの上手な付き合い方: SNSは他人のキラキラした部分だけが見えやすく、自分と比較して落ち込みやすいツールでもあります。見る時間を制限したり、自分の心がザワザワするアカウントは見ないようにしたりするなど、上手な距離感を保ちましょう。

- 過去の自分と比較する: 比較するのであれば、他人ではなく「過去の自分」と比べましょう。昨日より今日、何か一つでも成長できたこと、できるようになったことを見つけて、自分の進歩を喜びましょう。

自分を大切にする時間を作る

心と体をケアし、自分を大切に扱うことは、自己肯定感を高める上で非常に重要です。

- 好きなこと・心地よいことをする時間を持つ: 趣味に没頭する、リラックスできる音楽を聴く、自然の中で過ごすなど、自分が心から楽しい、心地よいと感じる時間を意識的に作りましょう。

- 十分な睡眠とバランスの取れた食事: 心身の健康は、自己肯定感の土台です。質の高い睡眠をとり、栄養バランスの整った食事を心がけることで、気力や活力が湧き、前向きな気持ちを保ちやすくなります。

- 自分に優しい言葉をかける: 自分に対して厳しすぎる言葉や否定的な言葉をかけていませんか?「大丈夫だよ」「きっとできるよ」と、自分自身を励ますような優しい言葉をかけるように意識しましょう。

自己肯定感を育むことは、時間がかかるプロセスです。焦らず、一歩一歩、自分自身と丁寧に向き合っていくことが大切です。「生きづらい」と感じる現状も、自己肯定感が高まることで、少しずつ見え方が変わってくるはずです。

もし、心の負担が大きく、一人で抱えきれないと感じる場合には、様々な相談窓口の情報があります。例えば、厚生労働省のウェブサイト「まもろうよ こころ」では、悩みの種類に応じた相談先を探すことができます。こうした情報を参考にすることも、状況を改善するための一つの選択肢となるかもしれません。

経済的自立と一人暮らし:実家を出る適切なタイミングとは

実家暮らしから抜け出し、精神的な自立を目指す上で、「一人暮らし」は大きなステップの一つです。しかし、経済的な不安やタイミングの見極めなど、なかなか踏み出せない人も多いでしょう。ここでは、経済的な自立を考え、一人暮らしを始める適切なタイミングについて考察します。

経済的な準備:一人暮らしに必要な費用を把握する

一人暮らしを始めるには、まとまった初期費用と、毎月かかる生活費が必要です。

- 初期費用: 敷金、礼金、仲介手数料、前家賃、引越し費用、家具・家電の購入費用などが必要です。物件の条件や地域によって大きく異なりますが、一般的には家賃の4~6ヶ月分程度が目安と言われます。

- 毎月の生活費: 家賃、食費、水道光熱費、通信費、日用品費、交際費、娯楽費などが発生します。自分の収入と照らし合わせ、無理のない範囲で生活できるかシミュレーションしてみましょう。

- 貯蓄の目安: 初期費用と、少なくとも3ヶ月~半年分の生活費をカバーできる程度の貯蓄があると安心です。急な出費や、万が一仕事がなくなった場合にも備えられます。

精神的な準備:自立への覚悟と生活力

お金の準備だけでなく、精神的な準備も重要です。

- 「自分で生活を切り盛りする」という覚悟: 親に頼らず、家事全般や金銭管理、健康管理など、すべて自分で責任を持って行うという覚悟が必要です。トラブルが起きても、基本的には自分で解決しなければなりません。

- 基本的な生活スキル: 料理、洗濯、掃除といった基本的な家事スキルは、一人暮らしを始める前に身につけておくとスムーズです。実家で練習したり、親に教えてもらったりするのも良いでしょう。

- 孤独への耐性: 一人暮らしは自由である反面、孤独を感じることもあります。一人で過ごす時間も楽しめるか、困ったときに相談できる友人や知人がいるかなども考えておくと良いでしょう。

「いつ」が適切なタイミングか?

一人暮らしを始める「適切なタイミング」は、人それぞれ異なります。しかし、以下のような状況が重なったときが、一つの目安になるかもしれません。

- 経済的な基盤が安定したとき: 正社員としてある程度の期間勤務し、毎月安定した収入が得られるようになり、かつ一定額の貯蓄ができたとき。ボーナス支給後なども良いタイミングです。

- 仕事や生活の節目: 昇進や転勤、あるいは新しい仕事に就くタイミングなど、生活環境が大きく変わるときは、一人暮らしを始める良いきっかけになります。

- 精神的に自立したいと強く感じたとき: 「このままではいけない」「自分の力で生きていきたい」という強い意志が芽生え、親元を離れて成長したいという気持ちが高まったとき。この内発的な動機は非常に重要です。

- 親との関係性を見直したいとき: 親との距離が近すぎて息苦しさを感じたり、自立を妨げられていると感じたりする場合、物理的に距離を置くことで、より健全な関係を築けることがあります。

- 具体的な目標ができたとき: 「〇〇歳までに一人暮らしをする」「〇〇の資格を取るために集中できる環境が欲しい」など、具体的な目標を持つことで、一人暮らしへのモチベーションが高まります。

実家を出ることだけが自立ではない

重要なのは、一人暮らしをすること自体が目的になるのではなく、あくまで精神的な自立や成長のための一つの手段と捉えることです。経済的な事情や家族の状況によっては、すぐに実家を出ることが難しい場合もあるでしょう。その場合は、実家暮らしを続けながらでも、経済的な貢献をしたり、家事を分担したり、自分のことは自分で管理したりするなど、自立に向けた努力を続けることが大切です。

一人暮らしは、多くの学びと成長の機会を与えてくれます。焦らず、自分の状況を冷静に判断し、最適なタイミングで新たな一歩を踏み出しましょう。

「実家から出たことがない男性」が精神的に成長する方法

「実家から一度も出たことがない」という男性は、時に周囲から「自立していないのでは」「精神的に幼いのでは」といった目で見られがちです。しかし、実家暮らしであることと精神的な成熟度は必ずしもイコールではありません。ここでは、実家暮らしを続けながら、あるいは将来的な自立を見据えて、男性が精神的に成長するための具体的な方法を考えていきます。

生活における「当事者意識」を持つ

実家暮らしの最大の落とし穴は、生活全般において「誰かがやってくれる」という甘えが生まれやすいことです。精神的に成長するためには、まずこの当事者意識の欠如を改める必要があります。

- 家事への積極的な参加: 食事の準備、掃除、洗濯、ゴミ出しなど、これまで親任せにしていた家事を積極的に分担しましょう。単に手伝うのではなく、「自分の生活の一部」として責任を持って行うことが重要です。料理のレパートリーを増やす、効率的な掃除方法を学ぶなど、主体的に取り組むことで生活力が高まります。

- 家計への貢献と金銭管理: 収入の一部を家に入れる、あるいは食費や光熱費の一部を負担するなど、家計に貢献する形で責任を果たしましょう。また、自分自身の収入と支出をしっかりと管理し、無駄遣いを減らし、将来のための貯蓄計画を立てて実行することも大切です。

- 家族の一員としての役割を果たす: 親が高齢であれば、体調を気遣ったり、力仕事を手伝ったりするなど、家族の一員としての役割を意識して行動しましょう。家族旅行の計画を立てる、家の修繕箇所を気にかけるなど、主体的に関わることで責任感が養われます。

自己決定の機会を増やし、責任を持つ経験を積む

精神的な自立には、自分で考えて決断し、その結果に責任を持つ経験が不可欠です。

- 自分のことは自分で決める: 服装、休日の過ごし方、交友関係など、些細なことから自分の意思で決定する習慣をつけましょう。親の意見は参考にしつつも、最終判断は自分で行い、その理由を説明できるようにします。

- 問題解決能力を磨く: 個人的な問題や仕事上の課題に直面したとき、すぐに誰かに頼るのではなく、まずは自分で解決策を考え、行動してみましょう。失敗を恐れず、試行錯誤する中で問題解決能力は向上します。

- 将来のキャリアプランを主体的に考える: 仕事に関して、親や他人の意見に流されるのではなく、自分が何をしたいのか、どのようなキャリアを築きたいのかを真剣に考え、必要なスキルアップや資格取得に向けて努力しましょう。

新しい環境や人間関係に飛び込む

実家という慣れ親しんだ環境に安住していると、視野が狭くなりがちです。新しい刺激を求め、自分を成長させる機会を積極的に作りましょう。

- 趣味や学びの場に参加する: 興味のある分野のサークルや社会人向けの講座などに参加し、これまで関わりのなかった多様な価値観を持つ人々と交流しましょう。新しい視点や知識を得ることは、精神的な成長に繋がります。

- 一人旅やボランティア活動: 一人で計画して旅行に出かける、あるいはボランティア活動に参加するなど、コンフォートゾーンから一歩踏み出す経験は、自信と主体性を育みます。

- 異なる意見にも耳を傾ける: 自分とは異なる意見や考え方を持つ人とも積極的にコミュニケーションを取り、相手の立場や背景を理解しようと努めましょう。多様な価値観を受け入れる柔軟性は、精神的な成熟の証です。

実家暮らしであっても、意識と行動を変えることで精神的な成長は十分に可能です。「実家から出たことがない」という事実に引け目を感じるのではなく、それをバネにして、内面から輝く魅力的な男性を目指しましょう。

「実家暮らしの幼いおばさん」と呼ばせないための意識改革

「実家暮らしの幼いおばさん」――こんな不名誉なレッテルを貼られてしまったら、誰だってショックを受けるでしょう。年齢を重ねても実家で暮らしている女性が、時にこのような目で見られてしまう背景には、精神的な未熟さや自立心の欠如といったイメージがつきまとうことがあります。しかし、これはあくまで一部の印象であり、意識を変えることで、そうした見方を払拭し、魅力的な大人の女性として輝くことは十分に可能です。

「誰かのせい」から「自分の選択」へ意識を転換する

「親が許してくれないから」「経済的に無理だから」と、実家暮らしである理由を外部環境や他人のせいにしていませんか? まずは、現状が自分自身の選択の結果であると受け止め、主体性を取り戻すことが大切です。

- 現状肯定と自己責任の意識: 実家暮らしを選んでいるのは、最終的には自分自身であるという認識を持ちましょう。たとえ様々な制約があったとしても、その中で最善の選択をしていると自覚することで、被害者意識から抜け出し、前向きなエネルギーが生まれます。

- 「どうしたいか」を明確にする: 他人の評価を気にするよりも、「自分自身がどうありたいのか」「どのような人生を送りたいのか」を真剣に考え、目標を明確にしましょう。自分の軸を持つことで、周囲の雑音に惑わされにくくなります。

生活力と経済的自立心を磨く

精神的な自立は、生活力と経済的な基盤があってこそ、より確かなものになります。

- 家事能力の向上: 実家暮らしであっても、料理、掃除、洗濯、家計管理といった基本的な生活スキルは、一通り自分でこなせるようにしておきましょう。親に頼りきりではなく、積極的に家事を分担したり、自分のことは自分で行ったりすることで、生活力が身につきます。

- 経済観念を養う: 自分の収入と支出をきちんと把握し、計画的なお金の使い方を心がけましょう。将来のための貯蓄や投資など、経済的な自立に向けた具体的な行動を起こすことも重要です。親に経済的に依存している状態から脱却する意識を持ちましょう。

- 情報収集とスキルアップ: 社会の動向や経済情勢に関心を持ち、常に新しい情報をインプットする習慣をつけましょう。また、仕事に役立つスキルを磨いたり、興味のある分野の勉強を始めたりすることも、自己成長と自信に繋がります。

年齢相応の品格と精神的な成熟を目指す

「幼い」という印象は、言動や考え方、そして外見にも表れることがあります。年齢にふさわしい品格と精神的な成熟を意識しましょう。

- 感情のコントロール: 些細なことで不機嫌になったり、感情的に人を非難したりするのではなく、自分の感情を客観的に見つめ、冷静に対処する術を身につけましょう。感情の波に振り回されない安定感が、大人の品格に繋がります。

- 他者への配慮と共感力: 自己中心的な考え方を改め、相手の立場や気持ちを慮ることのできる共感力を養いましょう。思いやりのある言動は、良好な人間関係を築く上で不可欠です。

- 知的好奇心と向上心を持ち続ける: 年齢を重ねても、新しいことへの興味や学び続ける姿勢を失わないことが大切です。内面から湧き出る知的好奇心は、人を若々しく、魅力的に見せます。

- 身だしなみと健康管理: 年齢に応じた清潔感のある身だしなみを心がけ、健康的な生活習慣を送ることも、大人の女性としての品格を保つ上で重要です。内面の輝きが外見にも反映されるように意識しましょう。

「実家暮らしの幼いおばさん」というレッテルは、他人が勝手に貼るものです。しかし、自分自身がそのレッテルを内面化してしまっては元も子もありません。大切なのは、年齢を重ねることを恐れず、自分自身を磨き続け、精神的に自立した魅力的な女性として生きることです。

実家暮らしの女性が「何が悪いの?」から一歩踏み出すために

「実家暮らしの女性の何が悪いの?」――そう思う気持ちは、とてもよく分かります。実家で暮らすことには、経済的なメリットや家族との安心感など、多くの利点があります。しかし、もしあなたが現状に少しでも息苦しさや将来への不安を感じていたり、周囲からの「幼い」といった視線に傷ついたりしているのであれば、その「何が悪いの?」という問いの先にあるものを見つめ、新しい一歩を踏み出すことを考えてみても良いかもしれません。

「何が悪い」のではなく「何を得たいか」を考える

実家暮らしが「悪い」わけでは決してありません。問題なのは、その選択があなたの成長や可能性を狭めてしまっているかもしれない、という点です。

- 現状維持の心地よさと成長の機会: 実家という守られた環境は、居心地が良い反面、新しい挑戦や困難を乗り越える経験から遠ざかってしまう可能性があります。精神的なタフさや問題解決能力は、ある程度の負荷の中でこそ磨かれるものです。

- 「得られるはずだった経験」への想像力: もし一人暮らしをしていたら、どんなスキルが身についていただろうか。もしもっと主体的に行動していたら、どんな人間関係が築けただろうか。現状に不満がないとしても、別の選択をしていた場合に得られたかもしれない経験や成長について考えてみることは、視野を広げるきっかけになります。

小さな「違和感」や「願望」に耳を澄ます

「何が悪いの?」と強く思う心の奥底に、実は小さな「変わりたい」という願望や、「このままでいいのかな」という違和感が隠れていませんか?

- 心の声を無視しない: 周囲の声や世間体に反発するだけでなく、自分自身の内側から聞こえてくる小さな声に正直に耳を傾けてみましょう。それは、あなたが本当に望んでいることへのヒントかもしれません。

- 理想の自分像を描いてみる: 数年後、どんな自分になっていたいですか? どんな生活を送っていたいですか?具体的な理想像を描くことで、現状とのギャップが見えてきたり、今何をすべきかの道筋が見えてきたりします。

「失うもの」より「得られるもの」に焦点を当てる

新しい一歩を踏み出すとき、人はつい「失うもの」を考えて不安になりがちです。しかし、それ以上に「得られるもの」に目を向けることが大切です。

- 自立することで得られる自信と自由: 自分の力で生活を切り盛りし、様々な問題を乗り越えていく経験は、何物にも代えがたい自信を与えてくれます。また、誰にも干渉されない自由な時間と空間は、新たな可能性を広げてくれるでしょう。

- 新しい出会いと視野の拡大: 環境を変えることで、これまで出会うことのなかった人々との繋がりが生まれたり、新しい価値観に触れたりする機会が増えます。それは、あなたの世界を大きく広げてくれるはずです。

- 精神的な成長と人間的な深み: 困難を乗り越え、多様な経験を積むことで、精神的に成長し、人間としての深みが増します。それは、あなたの表情や佇まいにも良い影響を与えるでしょう。

具体的なアクションプランを立ててみる

「変わりたい」という気持ちが芽生えたら、具体的な行動計画に落とし込んでみましょう。

- 情報収集から始める: 一人暮らしに必要な費用、物件探しの方法、自立支援の制度など、まずは情報を集めてみましょう。

- 小さな目標を設定する: 「毎月〇〇円貯金する」「週に〇回は自炊の練習をする」「自分の部屋の片付けを徹底する」など、達成可能な小さな目標を立てて、一つずつクリアしていくことから始めます。

- 信頼できる人に相談する: 既に自立している友人や、客観的なアドバイスをくれそうな人に相談してみるのも良いでしょう。ただし、最終的に決めるのは自分自身です。

「実家暮らしの女性の何が悪いの?」という問いは、現状を守ろうとする心の表れかもしれません。しかし、その一歩先には、もっと自由で、もっと成長したあなた自身が待っている可能性があります。勇気を出して、新しい扉を開いてみませんか。

まとめ:実家暮らしで精神的に幼い自分から卒業し、輝く未来へ

「実家暮らしで精神的に幼いのでは…」という不安は、多くの方が一度は抱える悩みかもしれません。この記事では、なぜそうしたイメージが持たれやすいのか、その特徴や精神年齢が顔つきに与える影響の可能性について掘り下げてきました。そして何より、その状態から抜け出し、精神的に成長するための具体的なステップを多角的にご紹介しました。

大切なのは、実家暮らしかどうかという事実そのものではなく、現状に甘んじることなく、主体的に自分自身と向き合い、成長しようと努力する姿勢です。自己肯定感を育み、経済的・精神的な自立を目指す中で、自信が生まれ、それが内面からの輝きとなって表情や雰囲気にも良い変化をもたらすでしょう。

「大人になる」ということは、誰かに強制されるものでも、特定の年齢になれば自動的に達成されるものでもありません。日々の小さな意識改革と行動の積み重ねが、あなたをより成熟した魅力的な個人へと導いてくれます。この記事が、あなたが「精神的に幼い」という悩みから解放され、自信に満ちた一歩を踏み出すための、心強い後押しとなれば幸いです。