「職場でなんとなく避けられている気がする…」「もしかして、私だけがあからさまに避けられるような態度を取られている?」そんな風に感じて、一人で悩んでいませんか。職場で孤立感を抱えるのは本当につらいですよね。

この記事では、なぜ職場で避けられてしまうのか、その背景にある男女それぞれの心理や、もしかしたら潜んでいるかもしれないパワハラの問題、そして、その苦しい状況から抜け出すための具体的な方法や心のケアについて、分かりやすくお伝えします。あなたが笑顔で働ける明日を取り戻すための一歩を、一緒に見つけていきましょう。

- なぜ?あからさまに避けられる職場の原因と潜むパワハラ・男女の心理

- どうする?あからさまに避けられる職場から抜け出す実践的対処法と心のケア

- まずは何から始める?避けられていると感じた時の初期対応

- 職場で避けられているかも…勘違いや思い込みでないか確認する方法

- あからさまに避けられる職場でパワハラが疑われる時の記録・証拠集め

- 信頼できる相談相手は?社内・社外の相談窓口と活用法

- 職場で避けられて辛い…精神的な負担を軽減するメンタルケア

- 避けられる状況を気にしないための考え方と心の持ちよう

- あからさまに避けられる職場でのNG行動と改善のためのコミュニケーション術

- 職場での孤立感を解消するための具体的なアクションプラン

- どうしても状況が改善しない場合の異動や転職という選択肢

- 女性が職場で避けられる特有のケースと、その対処法

- 男性が職場で孤立しやすい状況と、その乗り越え方

- まとめ:あからさまに避けられる職場から抜け出し、あなたらしい働き方を取り戻そう

なぜ?あからさまに避けられる職場の原因と潜むパワハラ・男女の心理

職場で「自分だけが避けられているのでは?」と感じる瞬間は、胸が締め付けられるほどつらいものです。その原因が分からなければ、不安は募るばかりでしょう。ここでは、なぜそのような状況が生まれるのか、考えられるさまざまな原因を掘り下げていきます。また、避けられるという行為の裏に隠された男女それぞれの心理や、場合によってはパワーハラスメント(パワハラ)が関係している可能性についても詳しく見ていきましょう。

もしかして避けられてる?職場で感じるサインや兆候

「もしかしたら、職場で避けられているのかもしれない…」そう感じ始めたとき、具体的なサインや兆候に気づくことがあります。これらは、一つひとつは些細なことでも、積み重なると大きな精神的負担となり得ます。どのような行動が「避けられている」と感じさせるのか、具体的な例をいくつか挙げてみましょう。

日常的なコミュニケーションの変化

以前は普通に交わしていた挨拶が返ってこなくなったり、目が合っても逸らされたりすることが増えるのは、分かりやすいサインの一つです。また、会議や打ち合わせで自分だけ意見を求められない、発言しても無視される、あるいは、以前は参加していた雑談の輪に入れてもらえなくなるなど、コミュニケーションの機会が著しく減少することがあります。メールの返信が極端に遅くなったり、必要な連絡事項が自分にだけ伝えられなかったりするケースも見られます。

仕事の進め方における変化

これまで分担していた業務から外されたり、逆に誰にでもできるような簡単な仕事しか与えられなくなったりすることもあります。重要な情報が共有されず、仕事を進める上で孤立してしまう状況も考えられます。また、仕事に関する質問をしても、以前より明らかに冷たい態度で対応されたり、必要な協力を得られにくくなったりすることも、避けられていると感じる要因となるでしょう。飲み会や社内イベントなどの誘いがなくなるのも、疎外感を感じる兆候と言えます。

周囲の態度の変化

自分の周りだけ空気が重く感じられたり、ひそひそ話をされているような気配を感じたりすることもあるかもしれません。ロッカーやデスク周りで、自分の私物が故意に移動させられたり、見当たらなくなったりするような、直接的ではない嫌がらせに近い行動が見られる場合もあります。これらのサインは、単なる思い過ごしではなく、実際に何らかの意図をもって避けられている可能性を示唆しています。ただし、これらの兆候が見られたからといって、必ずしも悪意があるとは限りません。まずは冷静に状況を観察することが大切です。

あからさまに避けられるのはなぜ?考えられる原因を深掘り

職場で誰かからあからさまに避けられるという経験は、非常につらく、混乱を招くものです。なぜそのような状況が生まれてしまうのでしょうか。原因は一つとは限らず、複数の要因が複雑に絡み合っていることも少なくありません。ここでは、考えられる主な原因をいくつか掘り下げて考察してみましょう。

人間関係のもつれや誤解

過去の些細な出来事や言葉の行き違いが原因で、人間関係がこじれてしまうことは少なくありません。自分では気づかないうちに相手を傷つけてしまったり、誤解を与えてしまったりしたことが、避けられる行動につながっている可能性があります。また、職場内の派閥やグループ間の対立に巻き込まれ、意図せず特定のグループから敵視されてしまうケースも考えられます。コミュニケーション不足から生じる誤解も、関係悪化の大きな原因となり得ます。

仕事の進め方や成果に関する問題

仕事のミスが頻繁に続いたり、チームの足を引っ張るような状況が続いたりすると、周囲からの信頼を失い、結果として避けられるようになることがあります。あるいは、期待されるスキルや能力が不足していると判断され、重要な業務から外されたり、コミュニケーションの輪から疎外されたりすることも考えられます。逆に、突出した成果を上げることが、周囲の嫉妬や反感を買い、避けられる原因となる皮肉なケースも存在します。

態度や言動に起因する問題

無意識のうちに取っている態度や言動が、周囲に不快感を与えている可能性も否定できません。例えば、常に不機嫌そうな表情をしていたり、否定的な言葉ばかり口にしたりすると、人は自然と距離を置きたくなるものです。また、協調性がない、自己中心的である、他責傾向が強いといった性格的な特徴も、人間関係の摩擦を生みやすく、避けられる要因となり得ます。清潔感の欠如や、基本的なビジネスマナーの不備も、無用な反感を買うことがあります。

ハラスメントや社内いじめの可能性

残念ながら、職場におけるパワーハラスメントやいじめが、あからさまに避けられるという形で現れることもあります。特定の個人をターゲットにした組織的な無視や、業務上の不利益な扱いは、ハラスメントに該当する可能性が高いと言えるでしょう。こうしたケースでは、個人の努力だけでは解決が難しく、適切な対応が求められます。

これらの原因は、あくまで一般的に考えられるものであり、個々の状況によって原因は異なります。大切なのは、感情的にならずに状況を客観的に見つめ、何が原因となっているのかを冷静に分析しようとすることです。

上司があからさまに避ける…その心理と背景にあるもの

直属の上司からあからさまに避けられるという状況は、部下にとって計り知れないストレスとなります。業務の指示や評価、キャリア形成にも影響が出かねないため、その心理や背景を理解しようとすることは重要です。

部下に対する不満や失望

上司が部下を避ける最も一般的な理由の一つは、部下の仕事ぶりに対する不満や失望です。期待した成果が出ない、指示通りに動かない、ミスが多い、成長が見られないといった状況が続くと、上司は部下とのコミュニケーションを億劫に感じ、次第に避けるようになることがあります。また、部下の勤務態度や協調性のなさ、反抗的な言動なども、上司の不満を招き、距離を置かれる原因となり得ます。

マネジメント能力への不安や責任回避

上司自身がマネジメント能力に自信がない場合、扱いにくいと感じる部下や、問題を抱えている部下と向き合うことを避けようとする心理が働くことがあります。部下の育成や問題解決に責任を持つことを重荷に感じ、関わりを最小限にしようとするのです。このような場合、上司は部下を「見ないようにする」ことで、自身の精神的な安定を保とうとしているのかもしれません。

パワーハラスメントの意図

残念ながら、上司が部下を意図的に孤立させ、精神的に追い詰める目的で避けるという、パワーハラスメントに該当するケースも存在します。気に入らない部下を排除しようとしたり、自主的な退職に追い込もうとしたりする手段として、無視や業務妨害といった形で避けられることがあります。このような状況では、部下は深刻な精神的ダメージを受けることになります。

相性の問題や個人的な感情

人間である以上、どうしても相性が合わないということは起こり得ます。上司も特定の部下に対して、理由なく「苦手だ」と感じることがあり、それが無意識の避ける行動につながることがあります。また、過去の出来事や、部下の何気ない言動が、上司の個人的なコンプレックスやトラウマを刺激し、感情的に距離を置きたくなるという複雑な心理が働いている場合も考えられます。

組織的な要因や指示

稀なケースではありますが、さらに上の立場からの指示や、組織としての方針により、特定の上司が部下と距離を置くよう指示されている可能性もゼロではありません。例えば、リストラ対象者との接触を避けるようにといった、非情なケースも考えられます。

上司に避けられていると感じた場合、まずは自身の行動や仕事ぶりを振り返ることも必要ですが、一方で上司側の問題や組織的な背景が隠れている可能性も視野に入れるべきです。

部下があからさまに避ける場合に考えられる心理とは

上司にとって、部下からあからさまに避けられるという状況は、リーダーシップへの自信を揺るがし、チーム運営にも支障をきたす深刻な問題です。部下が上司を避ける背景には、どのような心理が働いているのでしょうか。

上司への不信感や反発

部下が上司を避ける最も大きな理由の一つは、上司に対する不信感や反発心です。例えば、上司の指示が曖昧であったり、朝令暮改であったりすると、部下は混乱し、次第に信頼を失っていきます。また、公平性に欠ける評価や、えこひいき、約束を守らないといった行動も、部下の不信感を増大させます。さらに、高圧的な態度や威圧的な言動、人格を否定するような叱責は、恐怖心や反発心を生み、部下が上司との接触を避けようとする原因となります。

コミュニケーションへの苦手意識や恐怖心

部下によっては、上司とのコミュニケーションそのものに苦手意識を持っている場合があります。特に、内向的な性格の部下や、過去に上司との間でネガティブな経験をした部下は、必要最低限の関わり以外は避けようとする傾向があります。「何を話せばいいか分からない」「緊張してしまう」「怒られるのではないか」といった不安感が、避ける行動につながるのです。

上司のマネジメントスタイルへの不満

マイクロマネジメントで細かく干渉しすぎる上司や、逆に放任主義で全くサポートしてくれない上司など、部下が上司のマネジメントスタイルに不満を抱いている場合も、避ける行動が見られることがあります。自分のやり方で仕事を進めたい部下にとって、過度な干渉はストレスとなり、上司との関わりを避けようとします。逆に、サポートを求めているのに放置されると、見捨てられたと感じ、上司を信頼できなくなります。

パワーハラスメントへの恐れや自己防衛

上司の言動がパワーハラスメントに該当すると感じている場合、部下は自己防衛のために上司を避けることがあります。これ以上傷つきたくない、精神的なダメージを避けたいという思いから、意識的に距離を取ろうとするのです。このようなケースでは、部下は深刻なストレスを抱えている可能性が高いです.

職場環境や他の同僚からの影響

職場の雰囲気や、他の同僚が上司に対して否定的な態度を取っている場合、それに同調して上司を避けるようになることもあります。特に、職場で影響力のある人物が上司を批判していると、それに追随する形で避ける行動が広がることも考えられます。

部下に避けられていると感じた場合、まずは自身の言動やマネジメントスタイルを客観的に振り返り、部下が安心してコミュニケーションを取れるような環境づくりを心がけることが重要です。

職場で女性が同性からあからさまに避けられる心理と特徴

女性が多い職場で、同性の同僚や先輩、後輩からあからさまに避けられるという経験は、特に精神的なダメージが大きいものです。女性同士の人間関係は複雑な側面を持つこともあり、その背景にある心理や特徴を理解することが、状況を把握する手がかりになるかもしれません。

嫉妬や競争心

女性同士の間では、能力、容姿、キャリア、私生活の充実度など、様々な要素が比較対象となりやすく、それが嫉妬心や競争心に繋がることがあります。例えば、仕事で成果を上げたり、上司から高く評価されたりすると、周囲の女性から妬まれ、結果として避けられるようになるケースです。また、結婚や出産といったライフイベントも、嫉妬の対象となり得ます。あからさまに避けるという行動は、相手を貶めることで相対的に自分の優位性を保とうとする心理の表れであることもあります。

グループ意識と派閥

女性は共感性を重視し、グループを形成しやすい傾向があると言われます。しかし、そのグループ意識が強すぎると、グループ外の人間を排除しようとする動きが出ることがあります。特定のグループのリーダー格の女性に嫌われたり、グループの暗黙のルールを破ってしまったりすると、グループ全体から避けられるという事態に陥りかねません。職場内に派閥が存在する場合、その対立に巻き込まれて避けられることもあります。

噂話や陰口の影響

女性のコミュニケーションにおいて、噂話や陰口が人間関係に大きな影響を与えることがあります。些細な誤解や根も葉もない噂が広まり、それが原因で避けられるようになるケースは少なくありません。一度ネガティブなレッテルを貼られてしまうと、周囲もその情報に流され、確認することなく避ける側に回ってしまうことがあります。

価値観やライフスタイルの違い

仕事に対する価値観、結婚観、子育てに関する考え方など、ライフスタイルや価値観の違いが、女性同士の間に溝を生むことがあります。例えば、キャリア志向の強い女性が、家庭を優先する女性たちから理解されずに避けられたり、逆に、育児中の女性が、独身の女性たちから「仕事への意識が低い」と見なされて距離を置かれたりするケースです。

コミュニケーションスタイルの問題

自己主張が強すぎたり、逆に自分の意見を全く言わなかったり、あるいは他人の悪口ばかり言うなど、コミュニケーションの取り方に問題がある場合、同性から敬遠され、避けられる原因となることがあります。女性同士のコミュニケーションでは、協調性や共感が重視される傾向があるため、それにそぐわないスタイルは摩擦を生みやすいと言えるでしょう。

これらの心理や特徴は、あくまで一般的な傾向であり、全ての女性に当てはまるわけではありません。しかし、女性が多い職場で避けられていると感じた場合、こうした側面も考慮に入れることで、状況を多角的に理解する助けになるかもしれません。

あからさまに避ける女性の心理とは?職場でのケースを解説

職場で特定の女性からあからさまに避けられると感じたとき、その行動の裏にはどのような心理が隠されているのでしょうか。女性が誰かを避ける際には、男性とは異なる特有の心理が働くこともあります。ここでは、職場で見られるケースをもとに、その心理を解説します。

自己防衛と不安感

女性は、自分にとって脅威となり得る存在や、不快感を与える相手に対して、自己防衛本能から距離を取ろうとすることがあります。例えば、過去にその相手から傷つくようなことを言われたり、威圧的な態度を取られたりした経験があると、「また同じような思いをしたくない」という不安感から、意識的に避けるようになるのです。これは、自分自身の心を守るための行動と言えます。

嫌悪感や軽蔑の表明

相手の言動や価値観に対して強い嫌悪感を抱いたり、軽蔑の念を抱いたりした場合、それを言葉で直接伝える代わりに、避けるという態度で示すことがあります。特に、陰口が多い、他人のプライバシーに踏み込みすぎる、自慢話が多い、といった相手に対しては、「関わりたくない」という気持ちが強く働き、あからさまに避けることで意思表示をするケースが見られます。

グループ内の同調圧力

前述の通り、女性はグループを形成しやすい傾向があり、そのグループ内での調和を重んじます。もし、グループのリーダー格の人物や、グループの多数派がある特定の人物を避け始めた場合、たとえ自分自身はその人に個人的な反感がなくても、「グループの和を乱したくない」「自分だけ違う行動を取って浮きたくない」という同調圧力から、一緒になって避けてしまうことがあります。

嫉妬や対抗意識の現れ

仕事の能力が高い同僚、上司から気に入られている同僚、あるいは容姿やスタイルが良い同僚などに対して、嫉妬心や対抗意識を抱いた結果、その相手を避けるという行動に出る女性もいます。相手の存在が自分にとって不快であり、その感情を処理しきれないために、視界に入れないようにしたり、関わりを持たないようにしたりすることで、心の平穏を保とうとするのです。

間接的な攻撃や排除の意図

言葉や直接的な行動で攻撃するのではなく、無視したり避けたりすることで、相手を精神的に追い詰めようとする、間接的な攻撃の意図が隠れている場合もあります。これは、相手を職場から排除したい、あるいは自分の優位性を示したいといった、よりネガティブな感情に基づいています。

これらの心理は複雑に絡み合っていることも多く、一概に「これだ」と断定するのは難しいかもしれません。しかし、相手の行動の背景にあるかもしれない心理を理解しようとすることは、状況を客観的に捉え、次の対応を考える上で役立ちます。

あからさまに避ける男性心理とは?職場での対応に悩むあなたへ

職場で男性からあからさまに避けられると、戸惑いや不安を感じることでしょう。女性とはまた異なる男性特有の心理が、その行動の背景にある場合があります。ここでは、男性が誰かを避ける際に考えられる心理と、そのような状況にどう向き合えばよいかのヒントを探ります。

プライドや競争意識

男性は、自尊心(プライド)が高く、他者との比較の中で自分の優位性を確認しようとする傾向が見られることがあります。もし、あなたが仕事でその男性よりも高い評価を得たり、彼にとって脅威となるような能力を示したりした場合、彼のプライドが傷つき、対抗心からあなたを避けるようになる可能性があります。また、自分の弱みを見せたくないという心理から、自分より能力が高いと感じる相手との接触を避けることもあります。

問題解決の回避や論理的でない状況への不快感

男性は、問題に直面した際に、論理的かつ効率的に解決しようとする傾向があります。しかし、人間関係のトラブルのように、感情が絡み合い、白黒はっきりつけられないような状況に直面すると、どう対処してよいか分からず、その状況自体を避けようとすることがあります。あなたとの間に何らかの誤解や小さな衝突があった場合、それを解決するよりも、関わらないことで問題を「なかったこと」にしようとする心理が働くのかもしれません。

苦手意識や価値観の不一致

単純に「苦手なタイプ」だと感じている場合や、仕事の進め方、価値観などが根本的に合わないと感じている場合、男性は意識的あるいは無意識的に相手を避けることがあります。特に、感情的なコミュニケーションが苦手な男性は、感情表現が豊かな相手や、自分とは異なるペースで話す相手に対して、どう接していいか分からず距離を置いてしまうことがあります。

誤解や周囲からの影響

あなたに対する何らかの誤解があったり、周囲の同僚(特に他の男性社員)があなたに対して否定的な噂を流していたりする場合、それを鵜呑みにしてあなたを避けるようになることもあります。男性は、集団内での自分の立場や評価を気にする傾向があるため、周囲の意見に流されてしまうことがあるのです。

恋愛感情のもつれや誤解(異性の場合)

もし、あなたが異性で、その男性があなたに対して個人的な好意を抱いていたものの、それが叶わなかったり、あるいはあなたがその好意に気づかなかったりした場合、気まずさや失望感からあなたを避けるようになることがあります。逆に、あなたが彼に好意を抱いていると彼が誤解し、それに応えられないために距離を置こうとすることもあります。

これらの心理を理解した上で、まずは冷静に状況を観察しましょう。もし、あなた自身に改善できる点(例えば、コミュニケーションの取り方など)があれば、少し意識してみるのも一つの方法です。しかし、相手の心理的な問題が大きな原因である場合は、あなたが過度に自分を責める必要はありません。

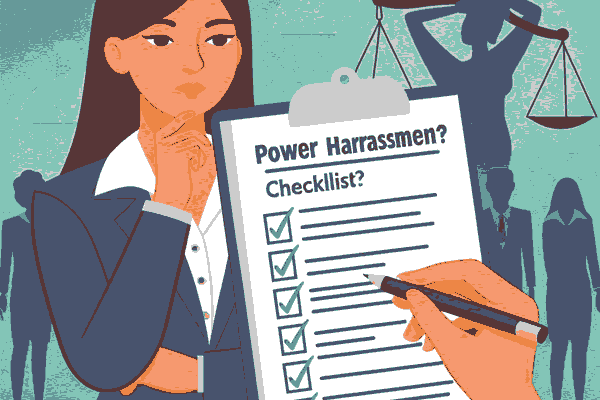

あからさまに避けられる職場はパワハラの可能性も?見極め方

職場で「あからさまに避けられる」という状況が続くと、「これはもしかしてパワハラ(パワーハラスメント)なのでは?」と不安に思うかもしれません。無視や孤立は、パワハラの代表的な類型の一つである「人間関係からの切り離し」に該当する可能性があります。ここでは、避けられる状況がパワハラにあたるのかどうかを見極めるためのポイントを解説します。

パワハラの定義を理解する

まず、パワハラとは何かを正しく理解することが重要です。厚生労働省によると、職場のパワーハラスメントは、以下の3つの要素を全て満たすものと定義されています。

- 優越的な関係を背景とした言動:上司から部下へという典型的なものだけでなく、同僚間や部下から上司へであっても、知識や経験、集団の力などを背景に、抵抗または拒絶することが困難な関係性において行われるものが該当します。

- 業務の適正な範囲を超えて行われるもの:社会通念に照らし、また、その言動が業務上の必要性に基づき、相当な範囲で行われているかどうかが判断基準となります。業務上の必要な指示や注意・指導を逸脱したものは該当する可能性があります。

- 身体的もしくは精神的な苦痛を与えること、または就業環境を害すること:避けられることによって精神的な苦痛を感じたり、仕事に集中できないなど就業環境が悪化したりする場合です。

「避けられる」行為がパワハラに該当するケース

具体的に、以下のような「避けられる」行為は、パワハラに該当する可能性があります。

- 特定の個人だけを意図的に無視する:挨拶をしても返さない、話しかけても応答しない、会議で意見を求めない、必要な情報を伝えないなどが継続的に行われる場合。

- 業務から意図的に外す、または過小な業務しか与えない:能力や経験に見合わない簡単な仕事しか与えられなかったり、仕事を与えられずに孤立させられたりする場合。

- 歓送迎会や職場の集まりに特定の個人だけを誘わない:社会通念上参加が期待されるような行事から意図的に排除する場合。

- 他の従業員に対して、特定の個人と関わらないように指示する:組織的に孤立させようとする行為。

パワハラかどうかを見極める際の注意点

ただし、「避けられている」と感じる全てのケースがパワハラに該当するわけではありません。以下の点に注意して、状況を客観的に判断する必要があります。

- 業務上の正当な理由の有無:例えば、個人の能力や適性を考慮した結果、特定の業務から外される場合や、業務上のミスに対して必要な指導が行われる中でコミュニケーションが減る場合は、直ちにパワハラとは言えません。

- 行為の継続性や執拗性:一度や二度の出来事ではなく、ある程度の期間にわたって継続的、あるいは執拗に行われているかどうかが重要です。

- 行為者の意図:パワハラの認定において、行為者の意図は必ずしも必須ではありませんが、悪意を持って精神的に追い詰める意図が明らかな場合は、より悪質性が高いと判断されることがあります。

- 客観的な証拠の重要性:パワハラを主張する際には、いつ、誰から、どのような行為を、どのくらいの期間受けたのか、それによってどのような影響があったのかを具体的に記録しておくことが重要です。

もし、「避けられている」状況がパワハラに該当するかもしれないと感じたら、一人で抱え込まず、信頼できる人に相談したり、状況を記録したりすることを考えましょう。より詳しい情報や相談窓口については、厚生労働省の「あかるい職場応援団」のウェブサイトも参考にしてください。

あからさまに避ける人の心理に共通するものはある?

立場や性別、個々の状況によって、あからさまに誰かを避ける人の心理は異なりますが、その根底にはいくつかの共通する心理的要素が見られることがあります。これらの共通点を理解することは、避けられている側が状況を客観的に捉え、過度に自分を責めないようにするために役立つかもしれません。

自己中心的な思考と未熟な感情処理

他人をあからさまに避けるという行動は、多くの場合、相手の気持ちよりも自分の感情や都合を優先する自己中心的な思考の表れと言えます。自分の不快感や怒り、不安といったネガティブな感情を、相手とのコミュニケーションを通じて解決しようとするのではなく、「避ける」という未熟な方法で処理しようとするのです。建設的な対話や問題解決能力が低い場合、このような行動に出やすくなります。

不安感や恐怖心の裏返し

一見、強気な態度で相手を避けているように見えても、その内面には強い不安感や恐怖心を抱えていることがあります。例えば、相手の能力に脅威を感じていたり、自分の弱みや欠点を指摘されることを恐れていたりする場合、先んじて相手を避けることで、自分が傷つく状況を回避しようとする防衛的な心理が働くことがあります。この場合、避ける行動は、自信のなさの裏返しとも言えます。

コミュニケーション能力の欠如

円滑な人間関係を築く上で不可欠なコミュニケーション能力が不足していると、誤解が生じたり、些細なことで関係が悪化したりしやすくなります。そして、一度こじれた関係を修復する方法が分からず、結果として相手を避けるという選択をしてしまうことがあります。自分の考えや感情を適切に伝えたり、相手の意図を正確に汲み取ったりすることが苦手な人は、対立や気まずさを避けるために、問題から目を背ける傾向があります。

罪悪感や劣等感の投影

時には、自分自身が抱える罪悪感や劣等感を、相手に投影して避けるという複雑な心理が働くこともあります。例えば、自分が過去に誰かを傷つけた経験がある場合、無意識のうちに「相手も自分を傷つけるかもしれない」と感じて避けたり、自分より優れていると感じる相手に対して劣等感を抱き、その感情と向き合いたくないために距離を置いたりすることがあります。

周囲への同調や影響力の行使

集団の中で、周囲の意見に流されたり、あるいは逆に自分が影響力を行使して誰かを孤立させようとしたりする心理も考えられます。特に、職場のような組織では、「みんながそうしているから」「あの人が嫌っているから」といった理由で、主体的な判断なく避ける側に回ってしまうことがあります。また、意図的に誰かを避けることで、自分の立場を強化しようとしたり、グループ内の結束を高めようとしたりするケースも見られます。

これらの心理は、避ける側の問題であることが多く、必ずしも避けられている側に全ての原因があるわけではありません。このことを理解するだけでも、少し心が軽くなるのではないでしょうか。

避けられやすい人に共通する行動や態度の特徴とは

職場で「避けられているかもしれない」と感じたとき、その原因が自分にあるのか、それとも相手や環境にあるのか、悩むことは自然なことです。もちろん、理不尽な理由で避けられることも多々ありますが、一方で、無意識の行動や態度が、周囲にネガティブな印象を与え、結果として距離を置かれる原因になっている可能性も否定できません。ここでは、一般的に「避けられやすい」とされる人の行動や態度の特徴について見ていきましょう。

ネガティブな発言や態度の多さ

常に不平不満や愚痴、他人の悪口ばかりを口にする人は、周囲の人々をうんざりさせ、エネルギーを奪ってしまいます。「この人と話していると疲れる」「気分が暗くなる」と思われ、次第に人が離れていってしまいます。また、物事を悲観的に捉えがちで、何事にも否定的な態度を示す人も、建設的なコミュニケーションが取りにくいため、敬遠されがちです。

自己中心的な振る舞いや協調性の欠如

自分のことばかり考え、他人の都合や気持ちを顧みない自己中心的な人は、チームワークを乱す存在と見なされやすいです。会議で自分の意見ばかり主張し、他人の話を聞かない、あるいは、自分の仕事が終われば他の人が困っていても手伝おうとしない、といった態度は、周囲からの信頼を損ないます。協調性がなく、孤立を好むような態度も、結果的に避けられる状況を招くことがあります。

コミュニケーションにおける問題

挨拶をしない、お礼や謝罪の言葉がない、人の話を遮って自分の話ばかりするなど、基本的なコミュニケーションマナーが欠けている人は、相手に不快感を与えやすいです。また、声が小さすぎて何を言っているか分からない、あるいは逆に声が大きすぎて威圧的に感じるなど、話し方にも注意が必要です。無表情で何を考えているか分からない人も、周囲がどう接していいか戸惑い、距離を置かれやすくなります。

清潔感の欠如や身だしなみへの無頓着

意外と見過ごされがちですが、清潔感の欠如やだらしない身だしなみは、周囲に不快感を与え、無意識のうちに避けられる原因となることがあります。フケや寝癖が目立つ髪、汚れやシワのある服装、強い体臭や口臭などは、ビジネスの場において相手にマイナスの印象を与えてしまいます。

約束や時間を守らないルーズさ

仕事の納期を守らない、会議に遅刻する、頼まれたことを忘れるなど、約束や時間を守らないルーズな人は、周囲からの信用を失います。「この人に任せても大丈夫だろうか」という不信感から、重要な仕事を任されなくなったり、徐々に距離を置かれたりするようになります。

他責思考や責任転嫁の傾向

何か問題が起きたときに、すぐに他人や環境のせいにする他責思考の強い人は、周囲から「信頼できない」「一緒に仕事をしたくない」と思われがちです。自分の非を認めず、責任転嫁ばかりしていると、誰も協力してくれなくなり、孤立を深めることになります。

これらの特徴に心当たりがある場合は、少しずつでも改善していくことで、周囲との関係性が変わる可能性があります。ただし、これらの特徴が全く当てはまらないのに避けられている場合は、他の要因が考えられますので、過度に自分を責める必要はありません。

どうする?あからさまに避けられる職場から抜け出す実践的対処法と心のケア

職場で「あからさまに避けられている」と感じる状況は、非常につらく、日々の業務へのモチベーションさえも奪いかねません。しかし、諦めてしまう前に、できることはたくさんあります。ここでは、そのような困難な状況から抜け出すための実践的な対処法と、傷ついた心をケアする方法について、具体的に見ていきましょう。大切なのは、一人で抱え込まず、冷静に、そして前向きに行動を起こすことです。

まずは何から始める?避けられていると感じた時の初期対応

「もしかして、職場で避けられている…?」そう感じ始めたら、パニックになったり、感情的に行動したりする前に、まずは冷静に状況を把握し、初期対応を考えることが重要です。焦りは禁物です。

状況の客観的な記録

まず、いつ、誰から、どのような状況で「避けられた」と感じたのか、具体的な出来事を記録し始めることをお勧めします。例えば、「〇月〇日、朝の挨拶をしたが〇〇さんに無視された」「〇月〇日の会議で、自分だけ意見を求められなかった」といった具合です。感情的な記述ではなく、事実を淡々と記録することがポイントです。この記録は、後々状況を客観的に分析したり、誰かに相談したりする際に役立ちます。

自分の言動の振り返り

次に、最近の自分の言動で、誰かに誤解を与えたり、不快な思いをさせたりするようなことがなかったか、冷静に振り返ってみましょう。もちろん、あなたに全く非がないケースも多いですが、もし何か思い当たることがあれば、それが関係改善のきっかけになるかもしれません。ただし、過度に自分を責める必要はありません。あくまで客観的に、思い当たる節がないか考えてみる、というスタンスで十分です。

信頼できる人に軽く相談してみる(社内・社外問わず)

もし社内に信頼できる同僚や、話しやすい先輩・上司がいれば、状況を軽く相談してみるのも一つの方法です。「最近、〇〇なことがあって少し気になっているんだけど、何か気づいたことある?」といった形で、客観的な意見を求めてみましょう。ただし、相談相手は慎重に選ぶ必要があります。噂話が好きだったり、口が軽かったりする人は避けましょう。社内に適切な相談相手がいない場合は、家族や親しい友人など、社外の人に話を聞いてもらうだけでも、気持ちが少し楽になることがあります。

情報収集(相手の状況や職場の変化など)

避けられていると感じる相手の最近の状況(例えば、異動やプライベートで何かあったかなど)や、職場全体で何か変化がなかったか(例えば、新しいプロジェクトが始まった、組織変更があったなど)、さりげなく情報を集めてみるのも有効です。相手が特定の理由で一時的に余裕がなくなっているだけかもしれませんし、あなた個人への感情とは関係なく、職場全体の雰囲気がギスギスしている可能性もあります。

初期対応で大切なのは、感情的にならず、事実を冷静に把握しようと努めることです。そして、一人で抱え込まず、信頼できる誰かに話を聞いてもらうことで、客観的な視点を得ることが、次のステップに進むための助けとなります。

職場で避けられているかも…勘違いや思い込みでないか確認する方法

「職場で避けられている」という感覚は非常につらいものですが、時にはそれが自分の勘違いや思い込みである可能性もゼロではありません。特に、精神的に疲れていたり、ストレスが溜まっていたりすると、些細なことをネガティブに捉えやすくなることがあります。本当に避けられているのか、それとも考えすぎなのかを冷静に見極めるために、以下の方法を試してみましょう。

具体的な行動の頻度とパターンを分析する

まず、自分が「避けられた」と感じる具体的な行動(挨拶を返されない、話しかけても無視されるなど)が、どのくらいの頻度で、どのようなパターンで起きているのかを客観的に分析します。一度や二度の出来事であれば、相手がたまたま忙しかったり、気づかなかったりしただけの可能性もあります。しかし、特定の人物から、あるいは複数の人物から、継続的に同様の行動が見られる場合は、何らかの意図がある可能性が高まります。記録をつけておくと、この分析がしやすくなります。

第三者の客観的な意見を聞く

信頼できる同僚や上司、あるいは社外の友人に、具体的な状況を説明し、「これは避けられていると言えるだろうか?」と意見を求めてみましょう。自分一人では気づかなかった視点や解釈が得られることがあります。ただし、相談相手は、あなたの感情に寄り添いつつも、客観的なアドバイスをくれる人を選ぶことが重要です。単に同情するだけの人や、逆に無責任に「気にしすぎだよ」と片付けてしまうような人は避けましょう。

相手の全体的な態度を観察する

あなたに対してだけでなく、他の人に対しても同じような態度を取っていないか観察してみましょう。もし、その人が元々無愛想だったり、コミュニケーションが苦手だったりするタイプで、誰に対してもそっけない態度なのであれば、あなただけが特別に避けられているわけではないかもしれません。また、職場全体が非常に忙しく、誰もが余裕のない雰囲気になっている場合も、個々の対応が冷たく感じられることがあります。

小さなコミュニケーションを試みて反応を見る

いきなり深刻な話し合いをするのではなく、挨拶や簡単な業務連絡など、小さなコミュニケーションを試みて、相手の反応を注意深く観察してみましょう。もし、以前と変わらない反応が返ってくるのであれば、あなたの思い過ごしかもしれません。逆に、明らかにぎこちない態度や無視するような反応が続くようであれば、やはり何か問題がある可能性が高いと言えます。

自分の心理状態をチェックする

最近、過度なストレスや疲労を感じていないか、自分の心理状態もチェックしてみましょう。睡眠不足やプライベートでの悩みなどがあると、ネガティブな思考に陥りやすく、普段なら気にならないようなことでも「避けられている」と敏感に感じ取ってしまうことがあります。心身のコンディションを整えることも、状況を客観的に判断するためには大切です。

これらの方法を試しても、やはり「避けられている」という確信が揺るがない場合は、その事実を受け止め、次の具体的な対策を考えるステップに進む必要があります。

あからさまに避けられる職場でパワハラが疑われる時の記録・証拠集め

もし、職場で「あからさまに避けられる」という状況が、単なる人間関係のこじれではなく、パワーハラスメント(パワハラ)の可能性が高いと感じた場合、万が一の事態に備えて、客観的な記録や証拠を集めておくことが非常に重要になります。これは、自分自身を守るため、そして将来的に誰かに相談したり、何らかの対応を求めたりする際に、具体的な根拠を示すために不可欠です。

具体的な記録(5W1Hを意識して)

いつ(When)、どこで(Where)、誰が(Who)、何を(What)、なぜ(Why)、どのように(How)といった5W1Hを意識して、避けられたり、不利益な扱いを受けたりした具体的な出来事を詳細に記録しましょう。

- 日時: 出来事があった正確な年月日と時間。

- 場所: 社内のどこで(例:オフィス内、会議室、給湯室など)。

- 行為者: 誰から避けられたのか、その人の氏名や役職。複数いる場合は全員。

- 具体的な行為: どのような方法で避けられたのか(例:挨拶を無視された、会議で発言機会を与えられなかった、業務に必要な情報を共有されなかった、など)。

- 目撃者: もし、その状況を目撃した同僚などがいれば、その人の氏名も記録しておくと良いでしょう(ただし、協力を強要しないこと)。

- その時の自分の感情や影響: その行為によって、どのように感じたか(例:屈辱的だった、悲しかった、仕事に集中できなくなったなど)、業務にどのような支障が出たか。

これらの記録は、手書きのメモでも、スマートフォンのメモアプリやパソコンの文書ファイルでも構いません。できるだけ出来事があった直後に、記憶が鮮明なうちに記録することが大切です.

メールやチャットなどのデジタル記録の保存

業務上の連絡がメールや社内チャットシステムで行われている場合、パワハラに関連する可能性のあるやり取りは、全て保存しておきましょう。例えば、不当な指示、無視された問い合わせ、自分だけ情報共有から外されていることが分かるメールなどは、重要な証拠となり得ます。可能であれば、個人的なメールアドレスに転送したり、スクリーンショットを撮って保存したりすることも検討しましょう(ただし、会社の規定に違反しない範囲で)。

音声録音(慎重な判断が必要)

会話の内容を録音することは、パワハラの証拠として非常に有効な場合があります。特に、暴言や脅迫的な言動、無視の状況などを記録できれば、客観的な証拠となります。ただし、相手に無断で録音することについては、法的な問題や倫理的な問題も絡むため、慎重な判断が必要です。もし録音を考える場合は、そのリスクも理解した上で、状況に応じて検討しましょう。スマートフォンの録音アプリなどが手軽に利用できます。

業務日誌やメモ

日々の業務内容や、上司からの指示、同僚とのやり取りなどを記録した業務日誌も、間接的な証拠となることがあります。特に、不当に仕事を取り上げられたり、過小な業務しか与えられなかったりする状況が続いている場合、その変化を時系列で記録しておくことが有効です。

医療機関の診断書

もし、避けられるといったパワハラ行為によって精神的な苦痛を受け、心身に不調をきたして医療機関を受診した場合は、医師の診断書も重要な証拠となります。ストレス性の胃腸炎、うつ状態、適応障害などの診断が出た場合は、その原因が職場のパワハラにあることを示す一助となります。

これらの記録や証拠は、すぐに使うことがなくても、将来的に自分を守るための「お守り」のようなものだと考えて、コツコツと集めておくことが大切です。ただし、証拠集めに固執しすぎると、かえって精神的な負担が増すこともあるので、無理のない範囲で行いましょう。

信頼できる相談相手は?社内・社外の相談窓口と活用法

職場で避けられていると感じ、それがパワハラかもしれないと悩んだとき、一人で抱え込まずに誰かに相談することは非常に重要です。適切な相談相手を見つけ、状況を話すことで、客観的なアドバイスが得られたり、精神的な負担が軽減されたり、具体的な解決策が見つかることもあります。ここでは、社内と社外の相談窓口や、その活用法について解説します。

社内の相談窓口・相談相手

多くの企業では、ハラスメントに関する相談窓口を設けています。まずは、自社の制度を確認してみましょう。

- 人事・労務担当部署: 企業の規模によっては、人事部や総務部などがハラスメント相談窓口を兼ねていることがあります。専門の担当者が対応してくれる場合が多く、社内規定に基づいた対応や、行為者への注意・指導、配置転換などの解決策を検討してくれる可能性があります。

- コンプライアンス部門: コンプライアンスを重視する企業では、専門の部門が相談窓口となっていることがあります。法的な観点も踏まえた対応が期待できます。

- 信頼できる上司や先輩: 直属の上司が避けられている相手である場合は難しいかもしれませんが、それ以外の上司や、過去にお世話になった先輩など、信頼できる人に個人的に相談してみるのも一つの方法です。ただし、相談相手が加害者と親しい場合や、口が軽い場合は、かえって状況が悪化する可能性もあるため、相手は慎重に選びましょう。

- 労働組合: 労働組合がある企業の場合は、組合に相談することも有効です。労働者の権利を守る立場から、会社側との交渉や問題解決のサポートをしてくれることがあります。

社内で相談するメリットは、社内の事情に詳しいため、具体的な解決策につながりやすい点です。デメリットとしては、相談内容が社内に広まってしまうリスクや、相談したことで不利益な扱いを受けるのではないかという不安が挙げられます。相談する際には、秘密厳守を徹底してもらえるか確認しましょう。

社外の相談窓口

社内に適切な相談相手がいない場合や、社内での解決が難しいと感じる場合は、社外の専門機関に相談することも検討しましょう。

- 総合労働相談コーナー(厚生労働省): 全国の労働局や労働基準監督署内に設置されており、職場のトラブルに関する相談を無料で行うことができます。専門の相談員が、問題解決のための情報提供や、必要に応じてあっせん制度などを紹介してくれます。

- 法テラス(日本司法支援センター): 経済的な理由などで弁護士への相談が難しい場合に、無料の法律相談や、弁護士費用の立替え制度などを利用できることがあります。パワハラが法的な問題に発展しそうな場合に有効です。

- みんなの人権110番(法務省): いじめやハラスメントなど、人権に関する相談を電話で受け付けています。

- NPO法人などの民間支援団体: ハラスメント被害者支援を専門に行っているNPO法人なども存在します。同じような経験をした人からのアドバイスや、精神的なサポートを受けられる場合があります。

- 弁護士: パワハラの証拠が揃っており、法的な対応(損害賠償請求や労働審判など)を具体的に考えている場合は、労働問題に詳しい弁護士に相談するのが最も確実です。初回相談は無料で行っている事務所もあります。

社外に相談するメリットは、中立的な立場から客観的なアドバイスがもらえる点や、法的な専門知識に基づいたサポートが期待できる点です。デメリットとしては、相談内容によっては費用が発生する場合があることや、社内の具体的な事情までは把握しきれない点が挙げられます。

相談する際のポイント

どの窓口に相談するにしても、以下の点を意識すると、よりスムーズに話が進みやすくなります。

- 事前に状況を整理しておく: いつ、誰から、どのような行為を受け、どう感じたのか、具体的な記録や証拠をまとめておくと、的確に状況を伝えることができます。

- 何を相談したいのか、どうしたいのかを明確にする: ただ話を聞いてほしいのか、具体的な解決策を求めているのか、行為者に謝罪してほしいのかなど、自分の要望を伝えると、相談員も対応しやすくなります。

- 感情的にならず、冷静に事実を伝える: つらい気持ちは分かりますが、感情的に訴えるだけでは状況が伝わりにくいため、できるだけ客観的に事実を話すように心がけましょう。

適切な相談相手を見つけ、勇気を出して相談することが、問題解決の第一歩となります。

職場で避けられて辛い…精神的な負担を軽減するメンタルケア

職場で避けられるという経験は、想像以上に精神的なダメージが大きく、自己肯定感の低下、不安感、孤独感、さらにはうつ症状などを引き起こす可能性があります。このような状況で、自分自身の心を守り、精神的な負担を少しでも軽減するためのメンタルケアは非常に重要です。

自分の感情を認めて受け入れる

まず、「つらい」「悲しい」「腹が立つ」「悔しい」といった、自分が感じているネガティブな感情を否定せずに、ありのままに認めてあげましょう。「こんなことで落ち込むなんて弱い」などと自分を責める必要はありません。感情に良いも悪いもなく、そう感じるのは自然なことです。自分の感情を正直に受け入れることが、心のケアの第一歩です。

信頼できる人に話を聞いてもらう

一人で抱え込まず、信頼できる家族、友人、パートナーなどに、今のつらい気持ちや状況を話してみましょう。必ずしも具体的な解決策を求める必要はありません。ただ話を聞いてもらい、共感してもらうだけでも、気持ちが楽になったり、心が整理されたりすることがあります。社内の人間関係が原因の場合、社外の人に話すことで、客観的な視点や安心感を得られることも多いです。

意識的に休息を取る

精神的に疲れているときは、十分な睡眠と休息が不可欠です。仕事のことが頭から離れないかもしれませんが、意識的にリラックスできる時間を作りましょう。ぬるめのお風呂にゆっくり浸かる、好きな音楽を聴く、アロマを焚くなど、自分に合ったリラックス方法を見つけて実践してみてください。週末は仕事のことを一旦忘れ、しっかりと心身を休ませることが大切です。

趣味や好きなことに没頭する時間を作る

仕事以外で、自分が心から楽しいと思えることや、夢中になれる趣味に時間を使うことも、有効なストレス解消法です。スポーツで汗を流す、映画や読書に没頭する、美味しいものを食べる、自然の中で過ごすなど、何でも構いません。一時的でも、つらい現実から離れてポジティブな感情を味わうことで、心のエネルギーを回復させることができます。

自分を褒めてあげる、自己肯定感を高める工夫

避けられる状況が続くと、「自分はダメな人間だ」と自己肯定感が下がりがちです。しかし、あなたは決してダメではありません。毎日頑張って仕事に行っている自分、つらい状況に耐えている自分を、まずはたくさん褒めてあげましょう。小さなことでも良いので、今日できたこと、頑張ったことを見つけて、自分自身を認めてあげることが大切です。

専門家のサポートも視野に入れる

どうしてもつらい気持ちが晴れない、食欲がない、眠れないといった状態が続くようであれば、無理をせず、心療内科やカウンセリングなど、専門家のサポートを受けることも検討しましょう。専門家は、あなたの話をじっくりと聞き、状況に応じた適切なアドバイスや治療法を提案してくれます。これは決して弱いことではなく、自分自身を大切にするための賢明な選択です。

心のケアは一朝一夕に効果が出るものではありませんが、自分をいたわる時間を意識的に持つことで、少しずつでも前向きな気持ちを取り戻すことができるはずです。

避けられる状況を気にしないための考え方と心の持ちよう

職場で避けられていると感じると、どうしてもそのことが頭から離れず、ネガティブな感情に支配されてしまいがちです。しかし、状況をすぐに変えることが難しい場合、自分の心の持ちようを工夫することで、精神的な負担を軽減し、少しでも楽に過ごせるようになるかもしれません。「気にしない」というのは簡単ではありませんが、そのための考え方のヒントをいくつかご紹介します。

「課題の分離」を意識する

これはアドラー心理学の考え方の一つで、「それは誰の課題か?」を明確に区別することです。相手があなたを避けるのは、相手の課題(相手の感情や判断)であり、あなたがコントロールできることではありません。あなたは、相手の機嫌を取ったり、相手の考えを変えさせたりする責任を負う必要はないのです。あなたがコントロールできるのは、自分の行動や考え方だけです。この「課題の分離」を意識することで、相手の行動に一喜一憂することから少し距離を置けるようになります。

全ての人間関係が仕事の全てではないと考える

職場はあくまで仕事をする場所であり、必ずしも全ての人と親密な人間関係を築く必要はありません。もちろん、良好なコミュニケーションは大切ですが、一部の人から避けられたとしても、それがあなたの人間としての価値を決めるわけではありません。仕事で求められる成果をきちんと出し、誠実に対応していれば、それで十分だと割り切ることも一つの方法です。職場以外にも、あなたを理解し、大切にしてくれる人間関係があるはずです。

「自分は自分、他人は他人」と割り切る

他人の評価や行動を気にしすぎると、自分らしさを見失ってしまいます。人はそれぞれ価値観や考え方が異なり、全ての人に好かれることは不可能です。あなたを避ける人がいたとしても、それはその人の価値観や都合によるものであり、あなたが悪いわけではないかもしれません。「自分は自分のやるべきことをやるだけ」と、ある意味で割り切ってしまうことで、精神的な影響を受けにくくなります。

ポジティブな側面に目を向ける

避けられるというネガティブな状況にばかり注目していると、気分はどんどん落ち込んでしまいます。意識的に、仕事の中での良い出来事や、自分自身の成長、あるいは職場で良好な関係を築けている他の人たちとの関わりに目を向けてみましょう。どんな状況でも、探せば必ずポジティブな側面は見つかるはずです。小さな「良かったこと」を見つけて、それを意識することで、心のバランスを保ちやすくなります。

期間限定だと考える、あるいは次のステップを視野に入れる

もし、今の状況がどうしても耐え難いのであれば、「この状況は永遠には続かない」と考えることも一つの手です。例えば、「あと〇ヶ月だけ頑張ってみよう」「このプロジェクトが終わるまでは」というように、自分の中で期限を設けることで、少し気持ちが楽になることがあります。また、水面下で転職活動を始めるなど、次のステップを具体的に考え始めると、現状に対する執着が薄れ、精神的な逃げ道を作ることができます。

これらの考え方は、すぐに実践できるものもあれば、少し時間が必要なものもあるかもしれません。大切なのは、自分を追い詰めず、少しでも心が軽くなるような考え方や捉え方を見つけて、試してみることです。

あからさまに避けられる職場でのNG行動と改善のためのコミュニケーション術

職場で避けられていると感じたとき、焦りや怒りから、かえって状況を悪化させてしまうような行動を取ってしまうことがあります。ここでは、そのようなNG行動と、関係改善につながるかもしれないコミュニケーションのヒントについて解説します。

やってはいけないNG行動

状況を悪化させる可能性のある行動は、できるだけ避けましょう。

- 感情的に相手を問い詰める: 「どうして私を避けるんですか!」などと感情的に相手を問い詰めても、相手は警戒心を強め、本音を話してくれない可能性が高いです。むしろ、関係がさらにこじれる原因になりかねません。

- 周囲に不満や悪口を言いふらす: 避けられていることへの不満や、相手の悪口を他の同僚に言いふらすのは逆効果です。あなたの評判を落とし、孤立を深める可能性があります。相談は信頼できる人に限定しましょう。

- 仕返しのような行動を取る: 相手と同じように無視したり、陰で嫌がらせをしたりするような行動は、問題をさらに複雑にし、解決から遠ざかるだけです。あなた自身の品位を下げることにもなります。

- 過度に卑屈になったり、媚びたりする: 「私が何か悪いことをしたのでしょうか…」と過度に卑屈になったり、不自然に相手に媚びへつらったりする態度は、かえって相手に不信感を与えたり、見下されたりする原因になることがあります。

- 一人で抱え込み、誰にも相談しない: 誰にも相談せずに一人で悩み続けると、精神的に追い詰められてしまいます。客観的な視点も得られず、適切な対応が遅れる可能性もあります。

関係改善のためのコミュニケーション術

もし、関係改善の余地があると感じるなら、以下のようなコミュニケーションを試みてみるのも一つの方法です。ただし、相手の反応を見ながら慎重に進めましょう。

- まずは基本の挨拶を丁寧に続ける: 相手が無視するとしても、あなたからは変わらず、明るく丁寧な挨拶を続けてみましょう。継続することで、相手の態度に変化が見られることもあります。

- 業務上必要なコミュニケーションは淡々と: 仕事でどうしても関わらなければならない場合は、感情的にならず、業務に必要なことだけを簡潔に、かつ丁寧な言葉遣いで伝えるように心がけましょう。私情を挟まず、プロフェッショナルな態度を保つことが大切です。

- 相手の状況を気遣う言葉を添える(もし可能なら): 例えば、「お忙しいところ申し訳ありませんが…」といった、相手の状況を気遣う一言を添えることで、少し印象が変わるかもしれません。ただし、相手が明らかに拒絶的な場合は無理強いしないようにしましょう。

- 感謝の気持ちを伝える: 小さなことでも、何か手伝ってもらったり、教えてもらったりした際には、「ありがとうございます」「助かりました」といった感謝の言葉を具体的に伝えるようにしましょう。感謝の言葉は、人間関係の潤滑油になります。

- 共通の話題や相手の関心事に触れてみる(慎重に): もし、相手との間に共通の趣味や関心事があるなら、業務外の軽い雑談の中で、さりげなくその話題に触れてみるのも一つの手です。ただし、相手が話に乗ってこない場合は深追いしないようにしましょう。

- 「I(アイ)メッセージ」で伝えてみる: もし、直接話し合う機会が持てるなら、「あなたが~だから私は困る(Youメッセージ)」ではなく、「私は~と感じています(Iメッセージ)」という形で、自分の気持ちを伝えてみるのも有効です。例えば、「最近、以前のように話す機会が減って、私は少し寂しく感じています」といった具合です。相手を非難するのではなく、自分の気持ちを伝えることで、相手も受け入れやすくなることがあります。

これらのコミュニケーション術は、必ずしもすぐに効果が出るとは限りませんし、相手や状況によっては通用しないこともあります。しかし、あなた自身が誠実な態度で接し続けることは、決して無駄にはならないはずです。

職場での孤立感を解消するための具体的なアクションプラン

職場で避けられていると感じると、強い孤立感に苛まれることがあります。この孤立感は、精神的な健康を損なうだけでなく、仕事のパフォーマンスにも悪影響を与えかねません。ここでは、職場での孤立感を少しでも解消し、自分らしい働き方を取り戻すための具体的なアクションプランを提案します。

小さな成功体験を積み重ねて自己肯定感を高める

まず、仕事の中で、どんなに小さなことでも良いので、自分で目標を設定し、それを達成する経験を積み重ねましょう。例えば、「今日はこのタスクを時間内に終わらせる」「明日は〇〇さんに積極的に挨拶する」といった具体的な目標です。達成できたら、自分自身をしっかりと褒めてあげてください。小さな成功体験は、自信と自己肯定感を取り戻すための大切な一歩となります。

職場で一人でも味方や理解者を見つける努力をする

たとえ多くの人から避けられていると感じても、職場の中に一人でもあなたのことを理解してくれる人、あるいは中立的な立場で接してくれる人がいないか探してみましょう。全員があなたを避けているわけではないかもしれません。挨拶を返してくれる人、たまに話しかけてくれる人などがいれば、その人との関係を大切に育んでいくことから始めてみましょう。ランチに誘ってみるなど、少し勇気を出して行動することで、思わぬ理解者が見つかることもあります。

社外に自分の居場所やコミュニティを作る

職場の人間関係が全てではありません。仕事以外の時間で、あなたが心からリラックスできたり、自分らしさを発揮できたりする居場所やコミュニティを持つことは、孤立感を和らげる上で非常に有効です。趣味のサークルに参加する、ボランティア活動を始める、習い事を始めるなど、何でも構いません。社外に気の合う仲間や、充実感を得られる活動があれば、職場で多少つらいことがあっても、「私にはここがある」という心の支えになります。

スキルアップや自己研鑽に励む

仕事に関するスキルを磨いたり、新しい知識を身につけたりすることも、孤立感を乗り越えるための一つの方法です。専門性を高めることで、仕事で成果を出しやすくなり、周囲からの評価が変わる可能性があります。また、何かに集中して取り組む時間は、つらい現実を一時的に忘れさせてくれる効果もありますし、自信にもつながります。資格取得を目指したり、セミナーに参加したりするのも良いでしょう。

自分の心と体の声に耳を傾け、セルフケアを怠らない

孤立感は心身に大きなストレスを与えます。十分な睡眠、バランスの取れた食事、適度な運動など、基本的なセルフケアを怠らないようにしましょう。また、自分の感情の変化に敏感になり、「つらいな」と感じたら無理をせず、休息を取ったり、リフレッシュできることをしたりする時間を確保してください。アロマテラピー、瞑想、ヨガなども、心を落ち着かせるのに役立ちます。

状況改善が見込めない場合の「次の選択肢」も常に視野に入れておく

もし、あらゆる努力をしても状況が改善せず、孤立感が深まる一方で、心身の健康が脅かされるような状況であれば、その職場に固執する必要はありません。異動を願い出る、あるいは転職するといった「次の選択肢」も常に視野に入れておくことで、精神的な逃げ道を作ることができます。あなたは、もっと自分らしく輝ける場所で働く権利があるのです。

これらのアクションプランは、すぐに効果が出るものばかりではないかもしれませんが、諦めずに少しずつ取り組んでいくことで、必ず道は開けてくるはずです。

どうしても状況が改善しない場合の異動や転職という選択肢

職場で避けられる状況が続き、様々な対処法を試みても改善の兆しが見えず、精神的にも肉体的にも限界を感じ始めたら、その職場に無理に留まり続ける必要はありません。あなたの心と体の健康が何よりも大切です。そのような場合には、異動や転職といった、環境を変えるという選択肢を具体的に検討する時期かもしれません。

異動を願い出る

もし、今の会社自体には不満がなく、他の部署であれば問題なく働けそうだと感じるのであれば、まずは社内での異動を願い出ることを考えてみましょう。

- 相談先: 直属の上司に相談するのが一般的ですが、その上司が避けられている原因の一端を担っている場合は、人事部や信頼できる別の上司に相談するのが良いでしょう。

- 伝え方: なぜ異動したいのか、今の部署でどのような困難を抱えているのかを具体的に、かつ冷静に伝えることが重要です。感情的に不満をぶつけるのではなく、客観的な事実と、異動によってどのように貢献したいかという前向きな姿勢を示すと、受け入れられやすくなります。

- 異動の可能性: 会社の規模や方針、人員の空き状況などによって、すぐに異動が叶うとは限りません。しかし、声を上げることで、会社側もあなたの状況を認識し、何らかの対応を検討してくれる可能性があります。

転職を考える

社内異動が難しい場合や、会社全体の雰囲気や体質に問題があると感じる場合は、転職して新しい環境で再スタートを切ることを本格的に検討しましょう。

- 自己分析の重要性: なぜ今の職場が合わなかったのか、次の職場ではどのようなことを重視したいのか(人間関係、仕事内容、企業文化、待遇など)を徹底的に自己分析することが、転職成功の鍵となります。避けられた経験から学んだことを活かし、自分にとってより良い環境を見つけるための基準を明確にしましょう。

- 情報収集: 企業の口コミサイト、転職エージェント、企業の採用ホームページなどを活用し、応募を検討している企業の雰囲気や人間関係について、できるだけ多くの情報を集めましょう。ただし、ネットの情報はあくまで参考程度とし、鵜呑みにしすぎないことも大切です。

- 転職活動の進め方: 在職しながら転職活動を進めるのが一般的ですが、精神的にかなり追い詰められている場合は、一度退職して心身を休めてから活動を始めるという選択肢もあります。ただし、その場合は経済的な計画もしっかりと立てておく必要があります。

- 面接での伝え方: 退職理由を聞かれた際に、前職の不満ばかりを述べるのは避けましょう。「人間関係で苦労したが、その経験から〇〇の重要性を学び、貴社では△△で貢献したい」といったように、ネガティブな経験をポジティブな学びに転換して伝えることが重要です。

環境を変えることのメリットとデメリット

異動や転職は、現状を打破するための有効な手段ですが、メリットとデメリットの両方があります。

- メリット:

- 人間関係をリセットできる。

- 新しい環境で心機一転、前向きな気持ちで仕事に取り組める。

- 自分に合った職場環境や仕事内容に出会える可能性がある。

- 避けられるというストレスから解放される。

- デメリット:

- 新しい環境に慣れるまで時間がかかることがある。

- 必ずしも次の職場が理想的とは限らないリスクがある。

- 転職の場合、給与や待遇が変わる可能性がある。

環境を変えるという決断は勇気がいることですが、あなたが自分らしく、健康的に働ける場所を見つけるための前向きな一歩です。自分自身の心の声に正直に耳を傾け、後悔のない選択をしてください。

女性が職場で避けられる特有のケースと、その対処法

女性が多い職場では、男性中心の職場とは異なる、女性特有の人間関係の力学が働くことがあります。そのため、「避けられる」という状況も、女性特有の背景や要因が絡んでいるケースが見られます。ここでは、そうした特有のケースと、その対処法について考えてみましょう。

ケース1: ライフステージの変化に伴う孤立

結婚、妊娠、出産、育児といったライフステージの変化は、女性にとって大きな転機ですが、職場で他の女性たちとの間に距離が生まれる原因となることがあります。

- 背景:

- 独身の同僚や子どものいない同僚から、「話が合わなくなった」「自分たちとは違う」と見なされる。

- 時短勤務や育児のための配慮に対して、「楽をしている」「迷惑をかけている」といった嫉妬や不公平感を抱かれる。

- 逆に、キャリア志向の強い女性が、育児中の女性に対して「仕事への意識が低い」と見なす。

- 対処法:

- 感謝の気持ちを伝える: 時短勤務などで周囲に負担をかけていると感じる場合は、日頃から感謝の言葉を具体的に伝えるようにしましょう。「いつもありがとうございます、助かっています」の一言で、印象は大きく変わります。

- 情報共有を密にする: 勤務時間が短い場合でも、業務の進捗状況や必要な情報を積極的に共有し、チームに貢献する姿勢を見せることが大切です。

- 共通の話題を見つける努力: ライフステージが異なっても、仕事の話や共通の趣味など、話せる話題はあるはずです。意識的にコミュニケーションを取ろうとする姿勢が重要です。

- 理解を求めすぎない割り切りも必要: 全ての人に理解してもらうのは難しいと割り切り、自分のやるべきことに集中することも時には必要です。

ケース2: 「女の園」特有の派閥や嫉妬

女性が多い職場では、グループや派閥が形成されやすく、それが原因で避けられたり、嫉妬の対象になったりすることがあります。

- 背景:

- 特定のグループのリーダー格に嫌われたり、暗黙のルールを破ったりして、グループ全体から仲間外れにされる。

- 仕事の成果、容姿、上司からの評価、プライベートの充実ぶりなどが嫉妬の対象となり、陰口を叩かれたり、無視されたりする。

- 対処法:

- 特定グループに深入りしすぎない: 派閥争いに巻き込まれないためには、どのグループにも偏らず、中立的な立場でいることが賢明です。

- 謙虚な姿勢を心がける: 成果を上げても、それを過度にひけらかしたり、自慢したりするような態度は避け、常に謙虚な姿勢を心がけましょう。

- 噂話や陰口には加わらない: 他人の悪口や噂話には一切関わらないことが、自分を守る上で非常に重要です。

- 仕事で実力を示す: 周囲の雑音に惑わされず、仕事で着実に成果を出すことで、実力で認めさせることが最も確実な方法です。

ケース3: マタニティハラスメントやセクシャルハラスメントの延長線上

妊娠・出産を理由とした不当な扱いや、セクシャルハラスメントの被害を訴えたことへの報復として、避けられるというケースも考えられます。

- 背景:

- 妊娠報告後、業務から外されたり、退職を強要されたりする(マタハラ)。

- セクハラ被害を相談したことで、加害者やその周囲から逆恨みされ、無視されたり、孤立させられたりする。

- 対処法:

- 証拠を記録する: ハラスメントに該当する可能性が高い場合は、具体的な言動や日時、担当者などを詳細に記録しておくことが重要です。

- 社内外の相談窓口に相談する: 一人で抱え込まず、会社の人事部やコンプライアンス部門、あるいは外部の労働相談機関や弁護士などに相談し、適切な対応を求めましょう。

- 法的知識を身につける: 男女雇用機会均等法など、自分を守るための法律について基本的な知識を身につけておくことも役立ちます。

女性特有のケースでは、感情的な側面が複雑に絡み合うことも多いため、冷静に状況を分析し、感情的にならずに対応することが求められます。自分一人で解決しようとせず、信頼できる人に相談しながら、慎重に行動しましょう。

男性が職場で孤立しやすい状況と、その乗り越え方

男性もまた、職場で孤立感を抱えることがあります。女性とは異なる理由や状況で孤立しやすく、その対処法も特有のものが求められる場合があります。「男だから平気だろう」「弱音を吐くな」といった無言の圧力の中で、一人で悩みを抱え込んでしまうケースも少なくありません。ここでは、男性が職場で孤立しやすい状況と、その乗り越え方について考えてみましょう。

ケース1: 過度な競争意識やプライドが壁となる

男性社会では、競争意識が強く、自分の弱みを見せまいとする傾向があります。これが裏目に出て孤立を招くことがあります。

- 背景:

- 同僚や後輩の成功を素直に喜べず、嫉妬心から壁を作ってしまう。

- 自分の能力や成果を過信し、他人を見下すような態度を取ってしまい、周囲から敬遠される。

- 困難な状況でも「助けてほしい」と言えず、一人で抱え込んでしまい、結果的に周囲から「扱いにくい人」と見なされる。

- 乗り越え方:

- 他者へのリスペクトを持つ: 自分だけでなく、同僚や部下の良い点を見つけて認め、尊重する姿勢が大切です。チームで成果を出す意識を持ちましょう。

- 時には弱みを見せる勇気: 完璧な人間はいません。時には自分の不得意なことや失敗を認め、周囲に助けを求める勇気も必要です。それがかえって親近感や信頼感につながることもあります。

- 健全な競争意識を持つ: 競争は成長の糧になりますが、他人を蹴落とすようなものではなく、お互いを高め合うような健全な競争を意識しましょう。

ケース2: コミュニケーション不足や表現の下手さ

感情表現が苦手だったり、言葉足らずだったりすることで、誤解を招き、孤立してしまう男性もいます。

- 背景:

- 「言わなくても分かるだろう」という思い込みから、必要な報告・連絡・相談を怠り、周囲との連携がうまくいかない。

- 感謝や謝罪の言葉を素直に伝えられず、誤解されたまま関係が悪化する。

- 良かれと思ってしたアドバイスが、高圧的・一方的と受け取られ、反感を買う。

- 乗り越え方:

- 意識的なコミュニケーションの努力: 「報連相」を徹底し、自分の考えや状況を丁寧に伝える努力をしましょう。メールやチャットだけでなく、対面でのコミュニケーションも大切です。

- 感謝と謝罪は言葉で伝える: 「ありがとう」「ごめんなさい」は、人間関係の基本です。照れずに言葉で伝える習慣をつけましょう。

- 相手の立場に立った伝え方: アドバイスをする際は、相手の気持ちや状況を考慮し、一方的な言い方にならないよう気をつけましょう。「〇〇だと思うけど、どうかな?」といった、相手に考える余地を与えるような伝え方が効果的です。

ケース3: 趣味や価値観の違い、世代間ギャップ

飲み会への不参加、趣味の違い、あるいは世代間の価値観の違いなどが、職場で孤立するきっかけになることもあります。

- 背景:

- 職場の飲み会やイベントにほとんど参加しないことで、「付き合いが悪い」「協調性がない」と見なされる。

- 上司や同僚と趣味や話題が合わず、雑談の輪に入っていけない。

- 古い価値観を押し付けられたり、逆に新しい価値観を理解されなかったりして、疎外感を覚える。

- 乗り越え方:

- 無理のない範囲での参加: 飲み会なども、全てに参加する必要はありませんが、たまには顔を出すなど、無理のない範囲でコミュニケーションの機会を持つようにしましょう。

- 共通の話題を探す努力: 仕事の話以外でも、相手の関心事や職場で話題になっていることなどに少しアンテナを張り、共通の話題を見つける努力をしてみましょう。

- 多様な価値観を尊重する: 自分と異なる価値観を持つ人がいるのは当然です。相手の価値観を否定せず、理解しようと努める姿勢が大切です。

男性が職場で孤立感を抱えたとき、一人で解決しようとせず、信頼できる同僚や上司、あるいは社外の友人に相談することも重要です。また、趣味や社外活動を通じて、職場以外の人間関係を充実させることも、心の安定につながります。

まとめ:あからさまに避けられる職場から抜け出し、あなたらしい働き方を取り戻そう

職場で「あからさまに避けられる」という経験は、誰にとっても非常につらく、精神的に大きな負担となるものです。この記事では、なぜそのような状況が生まれるのか、その背景にある男女それぞれの心理や、パワハラの可能性、そして具体的な対処法や心のケアについて詳しく見てきました。

避けられる原因は、人間関係のもつれや誤解、仕事の進め方、あるいは無意識の言動など様々であり、時にはパワハラが潜んでいることもあります。大切なのは、まず状況を客観的に把握し、記録をつけるなど冷静に対応することです。そして、一人で抱え込まず、信頼できる人や専門機関に相談する勇気を持つことが、問題解決の第一歩となります。

コミュニケーションの取り方を工夫したり、自分の心の持ちようを変えたりすることで、状況が好転することもあります。しかし、どうしても改善が見込めず、心身の健康が脅かされるような場合は、異動や転職といった環境を変える選択もためらう必要はありません。

あなたが「あからさまに避けられる職場」という苦しい状況から抜け出し、安心して自分らしく働ける日々を取り戻せるよう、この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。あなたは一人ではありません。