「新しいパート先で、なかなか仕事が覚えられない…」「最近、なんだか物覚えが悪くなった気がする…」50代になって、そんな不安を感じていませんか?若い頃のようにスムーズにいかず、焦りや戸惑いを覚えるのは、決してあなただけではありません。

この記事では、50代のパートで仕事が覚えられないと感じる原因を探り、今日から実践できる具体的な対策を分かりやすくご紹介します。少しでもあなたの悩みが軽くなり、前向きに仕事に取り組めるようになるためのお手伝いができれば幸いです。

- もしかして私だけ?50代パートで仕事が覚えられない悩みと原因

- 今日から実践!50代パートで仕事が覚えられない時の具体的な対策

もしかして私だけ?50代パートで仕事が覚えられない悩みと原因

新しい環境や仕事に挑戦する50代の皆さんの中には、「思うように仕事が覚えられない」「以前よりも物覚えが悪くなった気がする」といった悩みを抱えている方が少なくありません。周囲に相談しづらく、一人で抱え込んでしまうこともあるかもしれません。しかし、こうした悩みは決して特別なことではなく、多くの方が経験する可能性のあるものです。

ここでは、なぜ50代のパートで仕事が覚えられないと感じやすいのか、その背景にあるさまざまな原因について、一緒に考えていきましょう。原因を知ることは、具体的な対策を見つけるための第一歩です。

50代で仕事についていけない…物覚えが悪いと感じる瞬間

50代になると、以前とは違う感覚で仕事に取り組む中で、ふとした瞬間に「もしかして物覚えが悪くなった?」と感じることがあるかもしれません。具体的にどのような場面でそう感じやすいのでしょうか。

- 新しい作業手順が頭に入らない: 教えてもらっている時は理解できたつもりでも、いざ一人でやろうとすると手順が思い出せない、あるいは混乱してしまうことがあります。特に、複数の工程が複雑に絡み合っている作業の場合、全体像を把握するのに時間がかかることもあります。

- 何度も同じことを質問してしまう: 一度説明を受けたはずなのに、記憶が曖昧で、つい何度も同じことを聞いてしまう。周りの人に申し訳ない気持ちになったり、自分自身にがっかりしたりすることもあるでしょう。

- 人の名前や顔がなかなか一致しない: 新しい職場で多くの人と関わる中で、名前と顔を覚えるのに苦労することがあります。特に、パート勤務で毎日顔を合わせない人がいる場合などは、より難しさを感じるかもしれません。

- メモを取っても、後で見返すと意味が分からない: 大切なことを忘れないようにとメモを取ったものの、後から見返すと何を書いたのか思い出せない、あるいはメモの内容自体が理解できないという経験はありませんか。焦って書いたメモは、後で役に立たないこともあります。

- 指示されたことをすぐに忘れてしまう: 上司や同僚から口頭で指示された内容を、数分後には忘れてしまっている。あるいは、複数の指示を同時に受けると、どれか一つが抜け落ちてしまうといったことも起こりがちです。

- PC操作や新しいシステムに戸惑う: これまで経験したことのないPCソフトや業務システムの使い方を覚えるのに時間がかかり、業務が滞ってしまうことがあります。専門用語やカタカナ言葉が多く、理解が追いつかないと感じることもあるでしょう。

このような経験は、多かれ少なかれ誰にでもあることです。しかし、頻繁に起こったり、仕事に支障が出たりするようになると、「仕事についていけないのでは…」という不安につながりやすくなります。大切なのは、こうした状況を客観的に把握し、原因を探ることです。

仕事が覚えられない、すぐ忘れるのは病気のサイン?と不安なあなたへ

「仕事が覚えられない」「言われたことをすぐに忘れてしまう」といったことが続くと、「もしかして、何か病気なのでは…?」と心配になる方もいらっしゃるかもしれません。特に50代という年齢を考えると、認知症の初期症状などを心配されるのは自然なことです。

記憶のメカニズムと加齢の影響

まず、記憶のメカニズムについて簡単に触れておきましょう。私たちが何かを記憶するとき、脳の中では「記銘(覚える)」「保持(蓄える)」「想起(思い出す)」という3つのプロセスが働いています。加齢とともに、これらの機能が少しずつ低下していくことは、ある程度自然なことです。

例えば、新しい情報を覚えるのに時間がかかったり、覚えたことを思い出すのに手間取ったりすることは、年齢を重ねると誰にでも起こり得ます。これは、脳の神経細胞の数が減ったり、神経伝達物質の働きが鈍くなったりすることなどが影響していると考えられています。

単なる物忘れと病的な物忘れの違い

重要なのは、年齢による自然な物忘れと、病気が原因となっている可能性のある物忘れを区別することです。

- 年齢による自然な物忘れの例:

- 人の名前がすぐに出てこない(ヒントがあれば思い出せる)

- 物をどこに置いたか、たまに忘れる

- 経験したことの一部を忘れる(食事の内容など)

- 病気が疑われる物忘れの例:

- 体験したこと全体を忘れてしまう(食事をしたこと自体を忘れるなど)

- 時間や場所が分からなくなることが頻繁にある

- 物忘れの自覚がない、または指摘されても認めない

- 以前はできていた日常的な作業(料理の手順、機械の操作など)が困難になる

- 判断力や意欲が著しく低下する

- 性格が変わったように感じる

もし、後者のような症状が複数見られたり、急激に物忘れがひどくなったり、日常生活に支障が出ていると感じる場合は、単なる加齢によるものと自己判断せず、医療機関に相談することを考えてみてもよいでしょう。

不安を抱えすぎないために

しかし、仕事が覚えられないからといって、すぐに深刻な病気と結びつける必要はありません。多くの場合は、加齢に伴う自然な変化や、後述するような他の要因が影響しています。過度に不安を感じることは、かえってストレスを増やし、記憶力にも悪影響を与える可能性があります。

まずは落ち着いて、ご自身の状況を客観的に見つめ直し、この記事で紹介するような対策を試してみることから始めましょう。それでも心配が拭えない場合は、一人で抱え込まず、信頼できる人に相談したり、専門家の意見を聞いたりすることも考えてみてください。

50代女性特有?仕事が遅いと思われる原因と記憶力の関係

「他の人よりも仕事が遅いかもしれない…」と感じることは、50代の女性に限ったことではありませんが、ご自身の記憶力と結びつけて悩んでしまう方もいらっしゃるかもしれません。仕事のスピードには、記憶力だけでなく、さまざまな要因が影響しています。

記憶力と作業効率

確かに、新しい仕事の手順や情報をスムーズに記憶できれば、作業効率は上がります。例えば、顧客からの問い合わせ対応で、関連情報をすぐに思い出せれば、迅速な対応が可能です。逆に、必要な情報をその都度調べ直したり、手順を確認し直したりしていると、どうしても時間はかかってしまいます。

しかし、「仕事が遅い」と感じる原因は、記憶力だけにあるわけではありません。

仕事のスピードに影響する記憶力以外の要因

- 経験の差: 新しい仕事を始めたばかりであれば、経験豊富な人に比べて作業に時間がかかるのは当然です。特に、これまでとは全く異なる分野の仕事に挑戦している場合は、慣れるまでに一定の時間が必要です。

- 作業の正確性への意識: ミスをしないように丁寧に作業を進めることは非常に重要です。しかし、過度に慎重になりすぎると、作業スピードが落ちることがあります。特に、新しい仕事で自信がない場合は、確認作業に時間がかかりがちです。

- マルチタスクの苦手意識: 複数の作業を同時にこなすのが得意な人もいれば、一つの作業に集中したい人もいます。50代になると、若い頃に比べてマルチタスクが苦手になったと感じる人もいるかもしれません。頻繁に作業が中断されたり、複数の指示が同時に来たりすると、混乱してしまい、結果的に作業が遅れることがあります。

- 体力的な側面: 以前に比べて疲れやすくなったり、集中力が持続しにくくなったりすることも、作業スピードに影響を与える可能性があります。特に、立ち仕事や体力を消耗する仕事の場合は、顕著に現れるかもしれません。

- 職場の環境やツール: 作業に必要な道具や情報が整理されていなかったり、PCの動作が遅かったりすると、個人の能力とは関係なく作業効率は低下します。

- コミュニケーションの取り方: 仕事で分からないことや困ったことがあった場合に、周囲にスムーズに質問や相談ができる環境かどうかも重要です。遠慮してしまったり、誰に聞けば良いか分からなかったりすると、一人で抱え込んでしまい、時間がかかってしまうことがあります。

- 完璧主義の傾向: 「完璧にこなさなければならない」という思いが強すぎると、細部にこだわりすぎてしまい、全体の作業スピードが落ちることがあります。ある程度のところで区切りをつけ、次に進む判断も時には必要です。

このように、仕事のスピードには多くの要素が絡み合っています。「仕事が遅いのは、物覚えが悪いせいだ」と短絡的に結論づけるのではなく、他の要因も考慮に入れて、改善できる点を探していくことが大切です。

50代女性とホルモンバランスの変化

また、50代の女性の場合、更年期によるホルモンバランスの変化が、集中力や記憶力、体調などに影響を与える可能性も指摘されています。イライラしやすくなったり、疲れやすくなったり、頭がぼーっとしたりといった症状が、仕事のパフォーマンスに間接的に影響することもあるかもしれません。こうした体の変化についても理解を深め、適切に対処していくことが重要です。

加齢だけじゃない!仕事内容や職場環境に潜む「覚えられない」要因

「仕事が覚えられないのは、やっぱり年のせいかな…」と考えてしまいがちですが、実は加齢以外にも、仕事内容そのものや職場の環境が、記憶や学習の効率に大きな影響を与えている場合があります。これらの要因に目を向けることで、改善のヒントが見つかるかもしれません。

仕事内容の特性と「覚えにくさ」

- 情報の量と複雑さ: 覚えるべき情報量が膨大であったり、手順が非常に複雑であったりする場合、年齢に関わらず誰でも習得には時間がかかります。例えば、専門用語が多い、マニュアルが分厚い、例外的な処理が多いといった仕事は、慣れるまでに苦労することがあります。

- 抽象的な内容: 具体的なモノや動作ではなく、概念やルールといった抽象的な内容を理解し、記憶するのは比較的難しいとされています。例えば、法律や社内規定、複雑な割引システムなどは、具体的なイメージが湧きにくいため、覚えにくいと感じることがあります。

- 変化のスピードが速い: 業務内容やシステムが頻繁に変わる職場では、せっかく覚えたこともすぐに古くなってしまい、常に新しい情報をインプットし続けなければなりません。これは、精神的な負担も大きく、覚えられないという感覚につながりやすいです。

- 裁量の範囲が狭い: 指示されたことをその通りにこなすだけの仕事で、自分で考えて工夫する余地が少ない場合、仕事への関心や意欲が低下し、結果として記憶にも残りにくくなることがあります。「なぜこの作業が必要なのか」という背景が理解できないと、単なる作業として記憶に定着しにくいのです。

職場環境が記憶に与える影響

- 教育・研修体制の不備: 新しい仕事を始めるにあたって、十分な研修やOJT(オンザジョブトレーニング)の機会が提供されない場合、独学で覚えなければならず、効率が悪くなりがちです。質問しづらい雰囲気だったり、教えてくれる人が忙しそうにしていたりすると、分からないことをそのままにしてしまい、結果として覚えられないままになってしまうこともあります。

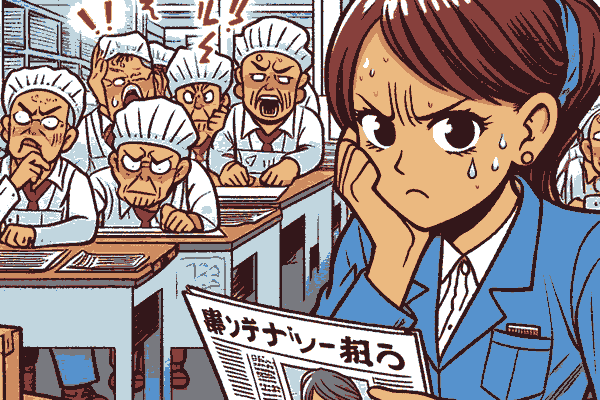

- 人間関係のストレス: 職場の人間関係がギスギスしていたり、高圧的な人がいたりすると、精神的なストレスが大きくなります。ストレスは集中力や記憶力を低下させる大きな要因の一つです。安心して働ける環境でなければ、新しいことを学ぶ意欲も湧きにくいでしょう。

- 騒音や distractions(注意散漫にさせるもの)が多い: 周囲の話し声が大きい、電話が頻繁に鳴る、人の出入りが多いなど、集中を妨げるものが多い環境では、なかなか仕事に集中できず、覚えるべきことも頭に入りにくくなります。

- プレッシャーが強すぎる: 「早く覚えなければならない」「ミスは許されない」といった過度なプレッシャーは、かえって緊張感を高め、記憶のパフォーマンスを低下させることがあります。適度な緊張感は必要ですが、プレッシャーが強すぎると逆効果になることも少なくありません。

- フィードバックの不足: 自分の仕事のやり方が正しいのか、改善すべき点はないのかといったフィードバックが得られないと、間違った方法で覚えてしまったり、成長の機会を逃したりする可能性があります。適切なフィードバックは、学習効果を高める上で非常に重要です。

このように、仕事が覚えられない原因は、個人の記憶力の問題だけでなく、仕事内容や職場環境に起因することも多々あります。自分だけで解決しようとせず、職場環境の改善を働きかけたり、周囲に協力を求めたりすることも考えてみましょう。

「仕事ができない50代女性」と思われたくない…焦りとストレスの影響

「周りの若い人たちのようにテキパキと仕事ができない」「物覚えが悪くて、仕事ができない50代女性だと思われているのではないか…」こうした不安や焦りは、精神的に大きな負担となり、さらなる悪循環を生んでしまうことがあります。

ネガティブな自己認識がパフォーマンスに与える影響

「自分は仕事ができない」「記憶力が悪い」といったネガティブな自己認識は、自己効力感(自分ならできるという自信)を低下させます。自信がないと、新しいことに挑戦する意欲が湧きにくくなったり、些細なミスで過度に落ち込んだりしやすくなります。

また、「周りからどう見られているか」を過剰に意識すると、本来仕事に集中すべきエネルギーが、不安や緊張といった感情の処理に使われてしまいます。その結果、かえってミスが増えたり、新しいことを覚える効率が下がったりする可能性があります。

焦りが引き起こす悪循環

- 焦り → ミスが増える: 「早く覚えなければ」「早く終わらせなければ」と焦るほど、注意力が散漫になり、かえってミスが増えてしまうことがあります。

- ミスが増える → さらに焦る・自信を失う: ミスをすると、「やっぱり自分はダメだ」と落ち込み、さらに焦りが募ったり、自信を失ったりします。

- 自信を失う → 積極性がなくなる: 自信がないと、分からないことを質問したり、新しい仕事に積極的に取り組んだりすることが億劫になりがちです。

- 積極性がなくなる → 成長の機会を逃す: 結果として、新しいことを学ぶ機会が減り、スキルアップも遅れてしまう可能性があります。

このように、焦りやネガティブな自己認識は、仕事のパフォーマンスに悪影響を与える悪循環を生み出しかねません。

ストレスと記憶力の密接な関係

ストレスは、記憶力に大きな影響を与えることが知られています。適度なストレスは集中力を高めることもありますが、慢性的なストレスや過度なストレスは、脳の記憶を司る「海馬」という部分の働きを低下させると言われています。

仕事が覚えられないことへの焦りや、「仕事ができないと思われたくない」というプレッシャーが慢性的なストレスとなると、ますます記憶力が低下し、仕事が覚えにくくなるという負のスパイラルに陥ってしまう可能性があります。

負のループから抜け出すために

大切なのは、この悪循環を断ち切ることです。

- 完璧を目指さない: 最初から完璧にできる人はいません。特に新しい仕事であれば、できなくて当たり前、くらいの気持ちで臨むことが大切です。

- 小さな成功体験を積み重ねる: 「今日はここまで覚えられた」「昨日よりスムーズにできた」といった小さな成功体験を意識的に見つけ、自分を褒めてあげましょう。

- 他人と比較しない: 人それぞれ得意なことやペースは異なります。他人と比べるのではなく、過去の自分と比べて少しでも成長していれば良しとしましょう。

- ストレスを溜め込まない: 自分なりのストレス解消法を見つけ、こまめにストレスを発散することが重要です。

- 信頼できる人に相談する: 一人で抱え込まず、家族や友人、あるいは職場の信頼できる同僚や上司に話を聞いてもらうだけでも、気持ちが楽になることがあります。

「仕事ができない50代女性」というレッテルを自分自身で貼ってしまう前に、まずは焦りやストレスの原因を見つめ直し、少しずつでも前向きに取り組めるような心の状態を作っていくことが大切です。

今日から実践!50代パートで仕事が覚えられない時の具体的な対策

「仕事が覚えられない」「物覚えが悪くなった気がする」と感じていても、諦める必要は全くありません。50代からでも、工夫次第で仕事の覚え方を改善し、自信を持って働くことは十分に可能です。

ここでは、明日からすぐに取り組める具体的な対策や考え方をご紹介します。自分に合った方法を見つけて、少しずつ試してみてください。

50代の物覚えが悪くても大丈夫!仕事の効率的な覚え方とコツ

年齢を重ねると、若い頃と同じような覚え方では通用しないこともあります。しかし、50代ならではの経験や理解力を活かした、効率的な覚え方やコツがあります。

理解を伴う記憶を心がける

若い頃は、意味がよく分からなくても丸暗記できたかもしれません。しかし、50代からは、「なぜそうなるのか」「何のためにこの作業をするのか」といった背景や理由を理解することが、記憶の定着に非常に重要になります。

- 全体像を把握する: まず、仕事全体の流れや目的を理解しましょう。自分が担当する作業が、全体のどの部分に位置づけられ、どのような役割を果たしているのかが分かると、個々の作業の意味も理解しやすくなります。

- 関連付けて覚える: 新しい情報は、すでに知っている情報と関連付けることで記憶に残りやすくなります。例えば、「この作業は、以前の職場でやっていたあの作業と似ているな」「この顧客の名前は、あの有名人と同じだ」といった具合です。

- 自分の言葉で言い換えてみる: 教わった内容を、そのまま覚えるのではなく、自分の言葉で整理し直したり、誰かに説明するつもりで要約したりすると、理解が深まり、記憶にも定着しやすくなります。

五感を活用する

記憶は、視覚、聴覚、触覚など、さまざまな感覚と結びつくと強化されます。

- 見て覚える: マニュアルや手順書をただ読むだけでなく、図やイラスト、色分けなどを活用して視覚的に分かりやすく工夫しましょう。実際に作業しているところを見学するのも効果的です。

- 聞いて覚える: 説明を受ける際は、集中して聞き、重要なポイントは復唱してみましょう。録音が可能であれば、後で聞き返すのも一つの方法です。

- 書いて覚える: メモを取ることはもちろんですが、ただ書き写すだけでなく、自分なりに整理しながら書くことが大切です。キーワードを抜き出したり、図にしてみたりするのも良いでしょう。

- 声に出して覚える: マニュアルを音読したり、覚えた手順を口に出して確認したりするのも効果的です。声に出すことで、聴覚からも情報が入り、記憶に残りやすくなります。

- 実際にやってみる(体で覚える): 何度も繰り返し作業を行うことで、頭だけでなく体で覚えることができます。特に、機械操作や道具を使う作業などは、実際に手を動かすことが最も効果的な覚え方です。

繰り返しとタイミングを意識する

一度で完璧に覚えようとするのではなく、繰り返し触れることが重要です。

- 分散学習: 一度に長時間かけて覚えようとするよりも、短い時間でも良いので、間隔をあけて何度も繰り返し学習する方が記憶に定着しやすいと言われています。例えば、1日に15分ずつ3回に分けて復習するなどです。

- 最適な復習のタイミング: 記憶は、覚えた直後から忘れ始めます。最初に覚えた日のうちにもう一度復習し、その後は1日後、1週間後、1ヶ月後といったように、適切なタイミングで復習することで、長期記憶として定着しやすくなります。

- 睡眠を活用する: 睡眠には、記憶を整理し定着させる働きがあると言われています。寝る前に少し復習する時間を取ると、睡眠中に記憶が整理されやすくなります。

質問力を高める

分からないことをそのままにせず、上手に質問することも、仕事を覚える上で非常に重要です。

- 具体的に質問する: 「分かりません」だけではなく、「〇〇の部分までは理解できたのですが、△△のところが具体的にどうすれば良いのか分かりません」というように、どこが分からないのかを具体的に伝えましょう。

- タイミングを見計らう: 相手が忙しそうな時は避け、質問しやすいタイミングを見計らいましょう。事前に質問内容をまとめておくとスムーズです。

- 感謝の気持ちを伝える: 教えてもらったら、必ず感謝の気持ちを伝えましょう。良好なコミュニケーションは、学習環境を良くするためにも大切です。

これらのコツを意識して、自分に合った覚え方を見つけていきましょう。焦らず、少しずつでも着実に覚えていくことが大切です。

仕事でミスばかり…を防ぐ!50代パート向けメモ術と確認習慣

「せっかく仕事を覚えたつもりでも、うっかりミスをしてしまう…」そんな経験はありませんか?ミスを完全にゼロにすることは難しいかもしれませんが、工夫次第で減らすことは可能です。ここでは、50代のパートの方が実践しやすいメモ術と確認習慣についてご紹介します。

効果的なメモの取り方

メモは、単に情報を書き留めるだけでなく、理解を助け、ミスを防ぐための強力なツールです。

- 目的を意識する: 何のためにメモを取るのか(作業手順の確認、忘備録、質問事項の整理など)を意識することで、書くべき内容が明確になります。

- 1冊のノートにまとめる: あちこちにメモが散らばっていると、必要な時に見つけられません。仕事用のノートを1冊決め、日付や件名を書いて時系列で記録していくと、後で見返しやすくなります。

- キーワードや要点を絞る: 説明されたことを全て書き取ろうとすると、間に合わなかったり、後で見返しにくかったりします。重要なキーワード、作業の手順、注意点などを中心に、簡潔にまとめましょう。

- 記号や色分けを活用する: 例えば、特に重要なポイントは赤字で書く、疑問点は「?」マークをつける、手順は番号を振るなど、自分なりのルールを決めて記号や色を使うと、視覚的に分かりやすくなります。

- 余白を十分にとる: ぎっしり詰めて書くと、後から追記したり、見返したりしにくくなります。適度に余白を取り、後から補足情報を書き込めるようにしておきましょう。

- 「いつ」「誰が」「何を」「どのように」を明確に: 指示を受けた内容をメモする際は、5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)を意識すると、情報が整理されやすくなります。特に、「いつまでに」「誰に報告するのか」といった期限や相手は重要です。

- 図やイラストも活用する: 言葉だけでは分かりにくい内容は、簡単な図やイラストを描き加えると、理解が深まり、記憶にも残りやすくなります。

- メモを取ったら必ず見直す: メモを取った直後に一度見直し、不明な点や聞き漏らしたことがあれば、その場で確認しましょう。時間が経つと、何をメモしたのか思い出せなくなることがあります。

ミスを防ぐための確認習慣

「分かったつもり」「できたつもり」が、思わぬミスにつながることがあります。確認作業を習慣化することで、ミスを未然に防ぎましょう。

- 指差し確認・声出し確認: 特に重要な作業や間違いやすいポイントでは、指で指し示しながら「〇〇ヨシ!」と声に出して確認することで、注意力を高め、見落としを防ぐ効果があります。周りに人がいる場合は、小さな声でも構いません。

- 作業前・作業中・作業後の確認:

- 作業前: これから行う作業の手順や注意点をマニュアルやメモで再確認する。必要な道具や材料が揃っているか確認する。

- 作業中: 区切りの良いところで、作業が正しく進んでいるかを確認する。疑問点があれば、そのまま進めずに確認する。

- 作業後: 完成したものや入力したデータに間違いがないか、最終確認を行う。報告や引き継ぎが必要な場合は、漏れがないか確認する。

- ダブルチェックの依頼: 重要な作業や、自分一人では不安な場合は、可能であれば同僚や上司にダブルチェックを依頼しましょう。客観的な視点で確認してもらうことで、自分では気づかなかったミスを発見できることがあります。

- チェックリストの活用: 繰り返し行う作業や、手順が複雑な作業については、チェックリストを作成し、一つ一つ確認しながら進めるのも効果的です。

- 時間に余裕を持つ: 時間に追われると、焦ってしまい、確認がおろそかになりがちです。作業時間には余裕を持ち、落ち着いて確認できる時間を確保しましょう。

- ミスを記録し分析する: もしミスをしてしまった場合は、その内容や原因を記録し、なぜミスが起こったのかを分析しましょう。同じミスを繰り返さないための対策を考えることができます。

メモ術と確認習慣は、一朝一夕に身につくものではありません。しかし、意識して続けることで、必ず効果が現れます。焦らず、自分に合ったやり方を見つけて、少しずつ習慣化していきましょう。

もしかして大人の発達障害?仕事が覚えられない悩みと相談窓口

「どうしても仕事が覚えられない」「他の人と同じようにできない」といった悩みが深刻で、いろいろ工夫しても改善が見られない場合、「もしかしたら、自分には発達障害の傾向があるのかもしれない…」と考える方もいらっしゃるかもしれません。

近年、大人になってから発達障害(特にASD:自閉スペクトラム症やADHD:注意欠如・多動症など)の診断を受ける人が増えています。発達障害は、生まれつきの脳機能の偏りによるもので、決して本人の努力不足や怠慢が原因ではありません。

発達障害の特性と仕事上の困難

発達障害のある人は、その特性によって、仕事上で以下のような困難さを感じることがあります。

- ASD(自閉スペクトラム症)の特性と困難さの例:

- コミュニケーションの困難: 相手の意図を汲み取ったり、場の空気を読んだりすることが苦手。曖昧な指示や比喩表現の理解が難しい。思ったことをストレートに伝えてしまい、誤解を招くことがある。

- 対人関係の困難: 他人と適切な距離感を保つのが難しい。集団行動や雑談が苦手。

- こだわりの強さ・変化への不適応: 特定の順序やルールに強くこだわる。急な変更や予定外の出来事に対応するのが苦手。

- 感覚過敏または鈍麻: 特定の音や光、匂いなどに過敏に反応したり、逆に痛みや温度変化に気づきにくかったりすることがある。

- 仕事での困難例: 指示が具体的でないと理解しにくい。複数のタスクを同時にこなすのが苦手。臨機応変な対応が求められると混乱しやすい。

- ADHD(注意欠如・多動症)の特性と困難さの例:

- 不注意: 細かいミスが多い。忘れ物や失くし物が多い。集中力が持続しにくい。話を聞いていないように見えることがある。計画的に物事を進めるのが苦手。

- 多動性・衝動性: じっとしているのが苦手。落ち着きがない。思ったことをすぐ口に出したり、行動に移したりする。待つことが苦手。

- 仕事での困難例: ケアレスミスを繰り返しやすい。納期を守るのが難しい。作業を最後までやり遂げるのが困難。会議中にそわそわしてしまう。

これらの特性は、人によって現れ方や程度が異なります。また、ASDとADHDの両方の特性を併せ持つ人もいます。

「仕事が覚えられない」と発達障害の関係

発達障害の特性が、「仕事が覚えられない」という悩みに結びつくこともあります。

- ワーキングメモリの課題: ADHDの特性の一つとして、ワーキングメモリ(作業記憶:情報を一時的に記憶し処理する能力)の働きが弱いことが指摘されています。これにより、口頭での指示を覚えにくい、複数の情報を同時に処理しにくい、作業中に手順を忘れやすい、といった困難が生じることがあります。

- 情報の整理や取捨選択の苦手さ: 覚えるべき情報の中から、重要なポイントを見つけ出したり、情報を整理して理解したりすることが苦手な場合があります。

- 興味の偏り: ASDの特性として、特定の事柄には非常に強い興味や集中力を示す一方で、興味のないことには注意が向きにくいことがあります。仕事内容に興味が持てない場合、覚えるのが難しく感じることがあります。

- 不安やストレスの影響: 発達障害のある人は、二次的な問題として、不安や抑うつを感じやすい傾向があります。これらの精神的な不調は、さらに記憶力や集中力を低下させる可能性があります。

自己判断せず、専門機関へ

もし、「自分は発達障害かもしれない」と感じても、自己判断は禁物です。発達障害の診断は、医師などの専門家が、生育歴や現在の状況などを詳しく聞き取り、心理検査などを行った上で総合的に判断するものです。

「仕事が覚えられない」原因が発達障害にあるのか、それとも他の要因(加齢、ストレス、職場環境など)によるものなのかを正確に知ることは、適切な対処法を見つける上で非常に重要です。

相談窓口の例:

- 発達障害者支援センター: 各都道府県や指定都市に設置されており、発達障害のある人やその家族からの相談に応じています。情報提供や関係機関の紹介などを行っています。

- 精神科・心療内科: 発達障害の診断や治療を行っている医療機関です。事前に、大人の発達障害の診療に対応しているか確認すると良いでしょう。

- カウンセリングルーム: 臨床心理士などの専門家が、悩みを聞いたり、対処法を一緒に考えたりしてくれます。

これらの機関に相談することで、自分の特性を理解し、仕事上の困難さを軽減するための具体的なアドバイスやサポートを得られる可能性があります。必ずしも診断を受けることが目的ではなく、自分の困りごとについて専門家の意見を聞いてみる、というスタンスで相談してみるのも良いでしょう。

加えて、発達障害に関するより詳しい情報や、お近くの相談窓口をお探しの方は、以下の公的機関のウェブサイトも参考にしてください。

大切なのは、一人で抱え込まず、適切なサポートにつながることです。

50代からでもできる!記憶力低下を防ぐ生活習慣と簡単な脳トレ

「最近、物忘れが多くなった気がする…」と感じている50代の方も多いかもしれません。しかし、日々の生活習慣を見直したり、簡単な脳トレを取り入れたりすることで、記憶力の低下を緩やかにし、脳の健康を保つことが期待できます。

記憶力アップにつながる生活習慣

- バランスの取れた食事:

- 青魚: DHAやEPAといったオメガ3脂肪酸が豊富で、脳の働きを活性化させると言われています。サバ、イワシ、サンマなどを積極的に摂りましょう。

- 大豆製品: レシチンという成分が含まれており、記憶力や集中力の維持に役立つとされています。豆腐、納豆、味噌などを日常的に取り入れましょう。

- 緑黄色野菜・果物: ビタミンC、ビタミンE、βカロテンなどの抗酸化物質が豊富で、脳細胞の酸化を防ぐ効果が期待できます。

- ナッツ類: ビタミンEや不飽和脂肪酸が豊富で、脳の健康維持に良いとされています。ただし、カロリーが高いので食べ過ぎには注意しましょう。

- 糖質の摂りすぎに注意: 血糖値の急激な上昇は、脳の働きにも影響を与える可能性があります。精製された炭水化物(白米、パン、麺類など)の摂りすぎには注意し、玄米や全粒粉パンなどを選ぶのも良いでしょう。

- 質の高い睡眠: 睡眠中に記憶が整理・定着されるため、質の高い睡眠は非常に重要です。

- 規則正しい睡眠時間: 毎日同じ時間に寝起きするなど、生活リズムを整えましょう。

- 寝る前のカフェインやアルコールを避ける: これらは睡眠の質を低下させる可能性があります。

- 寝る前のスマホやPCの使用を控える: ブルーライトは覚醒作用があるため、寝る1時間前くらいからは使用を避けましょう。

- 快適な寝室環境: 静かで暗く、適度な温度・湿度の寝室環境を整えましょう。

- 適度な運動: 運動は、脳の血流を促進し、神経細胞の新生を促すなど、記憶力にも良い影響を与えることが分かっています。

- 有酸素運動: ウォーキング、ジョギング、水泳など、無理のない範囲で継続できる有酸素運動を取り入れましょう。週に2〜3回、1回30分程度が目安です。

- 筋力トレーニング: 筋肉を維持することも、脳の健康には大切です。スクワットや腕立て伏せなど、自宅でできる簡単な筋トレも効果的です。

- ストレスを上手に解消する: 慢性的なストレスは記憶力を低下させる大きな要因です。

- 趣味を楽しむ: 好きなことに没頭する時間は、良い気分転換になります。

- リラックスできる時間を持つ: 入浴、音楽鑑賞、瞑想、ヨガなど、自分がリラックスできる方法を見つけましょう。

- 人と話す: 家族や友人と会話をすることで、気分が晴れたり、ストレスが軽減されたりします。

- 禁煙・節酒: 喫煙は脳の血流を悪化させ、アルコールの過剰摂取も脳にダメージを与える可能性があります。禁煙し、飲酒は適量を心がけましょう。

日常生活でできる簡単な脳トレ

特別な道具や時間を使わなくても、日常生活の中で脳を活性化させることは可能です。

- 新しいことに挑戦する:

- 新しい趣味を始める: 料理、手芸、楽器演奏、語学学習など、これまでやったことのない新しいことに挑戦してみましょう。

- いつもと違う道を通る: 通勤や散歩の際に、普段通らない道を選んでみるだけでも、脳への刺激になります。

- 新しいレシピに挑戦する: いつも作る料理ではなく、新しいレシピを見て料理を作ってみましょう。手順を考えたり、材料を計量したりすることが脳のトレーニングになります。

- 頭を使う習慣をつける:

- 読書をする: 様々なジャンルの本を読むことで、語彙力が増え、思考力も鍛えられます。

- 新聞を読む・ニュースを見る: 社会の出来事に関心を持ち、自分の意見を考える習慣をつけましょう。

- 計算やパズルをする: 暗算をしたり、クロスワードパズルや数独などのパズルゲームを楽しんだりするのも良いでしょう。

- 日記を書く: その日あった出来事や感じたことを文章で表現することで、記憶の整理や思考力の向上につながります。

- コミュニケーションを積極的にとる:

- 人と会話する: 家族や友人、職場の同僚など、積極的に人とコミュニケーションを取りましょう。会話は、相手の話を理解し、自分の考えをまとめ、言葉で表現するという高度な脳の働きを使います。

- グループ活動に参加する: 地域のサークル活動やボランティア活動などに参加し、新しい人との出会いや交流を楽しむのも良いでしょう。

これらの生活習慣や脳トレは、すぐに効果が出るものではありませんが、継続することで、記憶力の維持・向上だけでなく、心身の健康全体にも良い影響が期待できます。楽しみながら、無理なく続けられるものから始めてみましょう。

前向きに働くために!「仕事ができない」不安を解消する考え方

「自分は仕事ができないのではないか…」という不安は、誰にとっても辛いものです。しかし、その不安を少しでも軽くし、前向きに仕事に取り組むための考え方があります。

完璧主義を手放す

特に新しい仕事を始めたばかりの時や、ブランクがある場合は、最初から完璧にこなそうとしなくても大丈夫です。誰にでも間違いや失敗はあります。大切なのは、失敗から学び、次に活かすことです。

- 「できなくて当たり前」と考える: 新しい環境や仕事に慣れるまでは、時間がかかって当然です。自分に厳しくなりすぎず、「今は学んでいる途中だ」と割り切りましょう。

- 100点を目指さない: 80点でも十分合格、くらいの気持ちで臨みましょう。完璧を目指すあまり、プレッシャーで潰れてしまっては元も子もありません。

- ミスを恐れすぎない: もちろんミスはしない方が良いですが、過度に恐れる必要はありません。ミスをしたら、素直に謝罪し、原因を考えて次に活かせば良いのです。

小さな「できた!」を積み重ねる

大きな目標を立てるのも良いですが、まずは目の前の小さな目標をクリアしていくことに集中しましょう。

- スモールステップで考える: 例えば、「今日中にこの作業を完璧に覚える」ではなく、「今日はこの作業の手順を3つまで覚える」「午前中にこの部分の入力を終わらせる」など、達成しやすい小さな目標を設定します。

- 「できたこと」に目を向ける: 「できなかったこと」ばかりに注目するのではなく、「今日できたこと」「昨日より少しでも進歩したこと」を探して、自分を褒めてあげましょう。

- 記録をつける: 日記や手帳に、その日できたことや学んだことを書き出すのも効果的です。後から見返すと、自分の成長を実感でき、自信につながります。

他人と比較しない

仕事の覚え方やスピードは、人それぞれです。他人と自分を比べて落ち込む必要はありません。

- 自分のペースを大切にする: 周りの人が早く仕事を覚えていても、焦る必要はありません。あなたはあなたのペースで、着実に覚えていけば良いのです。

- 過去の自分と比較する: 比べるなら、他人ではなく過去の自分です。「1週間前より、この作業がスムーズにできるようになった」「以前は分からなかったこの言葉の意味が理解できた」など、自分の成長に目を向けましょう。

- 人の強みは参考にする: 他の人の良いところや仕事の進め方で参考にできる部分があれば、積極的に取り入れてみましょう。ただし、それはあくまで参考であり、自分を卑下する必要はありません。

視点を変えてみる

物事は、見る角度によって全く違って見えることがあります。

- 「できない」ではなく「まだ慣れていないだけ」と捉える: 「仕事ができない」と断定するのではなく、「まだこの仕事に慣れていないだけだ」「経験が足りないだけだ」と考えるようにしましょう。時間はかかるかもしれませんが、経験を積めば必ずできるようになります。

- 強みを活かすことを考える: 苦手なことばかりに目を向けるのではなく、自分の得意なことや強みを活かせる場面がないか考えてみましょう。50代ならではの人生経験や、これまでの職務経験が役立つこともあるはずです。

- 仕事の「意味」や「やりがい」を見つける: なぜこの仕事をしているのか、この仕事を通じて誰かの役に立っていることはないか、といった仕事の意味ややりがいを見出すことで、モチベーションを高めることができます。

周囲に助けを求める勇気を持つ

一人で抱え込まず、困ったときは周囲に助けを求めることも大切です。

- 「教えてください」と素直に言える関係を作る: 分からないことをそのままにせず、遠慮せずに質問しましょう。教えてもらうことは恥ずかしいことではありません。

- 感謝の気持ちを伝える: 助けてもらったら、必ず「ありがとうございます」と感謝の気持ちを伝えましょう。良好な人間関係は、働きやすさにもつながります。

不安を感じるのは自然なことです。大切なのは、その不安とどう向き合い、どう乗り越えていくかです。少しずつでも考え方を変え、行動していくことで、必ず道は開けてきます。自信を持って、前向きに仕事に取り組んでいきましょう。

まとめ:50代のパートで仕事が覚えられない悩み、乗り越えるヒントはここに

この記事では、「50代のパートで仕事が覚えられない」という切実な悩みを抱えるあなたに向けて、その原因と具体的な対策を多角的にご紹介してきました。多くの方が同じような壁に直面し、不安や焦りを感じていることをご理解いただけたのではないでしょうか。

仕事が覚えられない原因は、決して年齢だけではありません。仕事内容の特性や職場の環境、さらにはご自身の体調やストレスなど、様々な要因が複雑に絡み合っている可能性があります。大切なのは、まずその原因を冷静に見つめ直すことです。

そして、具体的な対策として、50代だからこそ活かせる効率的な覚え方のコツや、ミスを防ぐためのメモ術・確認習慣、記憶力維持に役立つ生活習慣や簡単な脳トレ、さらには「仕事ができない」という不安を解消するための前向きな考え方など、今日から実践できるヒントを具体的にお伝えしました。

新しいことを覚えるのは、誰にとってもエネルギーのいることです。特に50代からの挑戦は、若い頃とは違う難しさがあるかもしれません。しかし、工夫次第で必ず乗り越えられます。この記事でご紹介した内容が、あなたが自信を取り戻し、日々の仕事に前向きに取り組むための一助となれば幸いです。焦らず、諦めず、あなたに合った方法を見つけて、一歩ずつ進んでいきましょう。応援しています。